Military Fencing & Military Sabre?

Einleitung

Historischer Kontext

Säbel?

Wenngleich im Kontext dieses Artikels auch waffenübergreifend das Fechten betrachtet wird, so liegt der Schwerpunkt auf dem Säbel. Die Definitionen für Säbel sind nach Land, Region und Zeit sehr unterschiedlich. Daher soll auch hier Anfang in Österreich gemacht werden, genauer in Wien.

Der Begriff Säbel in der Form „sabel“ lässt sich bereits im Wien des mittleren 15. Jahrhunderts finden.

„und erzaigt sein barmherczikait!

an dem armen, geuangen man!

ain scharpfen sabel er da an

seiner seiten het hangen,

ainen praiten vnd langen,

Den ruket er bald auff der stat,

gen disem behem er da trat

und slug im daz haubet uon ain,

daz ez hin hing mit stuken zwain …“[iii]

In dieser zitierten Szene wird der Säbel sogar von einem Herzog getragen. Auch in den Wörterbüchern des frühen 16. Jahrhunderts findet sich der sebel oder sabel bereits mit der lateinischen Übersetzung gladius falcatus oder ensis falcatus, was in etwa der Deutung „sichelförmig gekrümmtes Schwert“ gleich kommt.[iv] Ab dem 16. Jahrhundert wird sebel oft mit den türkischen Waffen als türkischer Sebel in Verbindung gebracht.

Wenn also der Wiener Freifechter Andre Paurnfeindt 1516 in seinem gedruckten Fechtbuch schreibt:

„DAS ANDERE KAPITEL lehrt, wie man das Messer gewinnbringend benutzt und es sind vorzugsweise wegen der Vielfalt nicht mehr [Wehren] aufgenommen. Und dies ist ein Anfang und eine Grundlage anderer Wehren die mit einer Hand benutzt werden, wie dem Dussack oder Dolch, Spatel oder Handdegen, und vielen anderen mehr für eine Hand, die ich aufgrund der Kürze hier auslasse.“[v]

So kann sehr wohl davon ausgegangen werden, dass Paurnfeindt als ausgebildetem Freifechter der Säbel als Waffe bekannt war unter eventuell unter die „vielen anderen mehr für eine Hand, die ich aufgrund der Kürze hier auslasse“ den Säbel hier mit einbezieht.

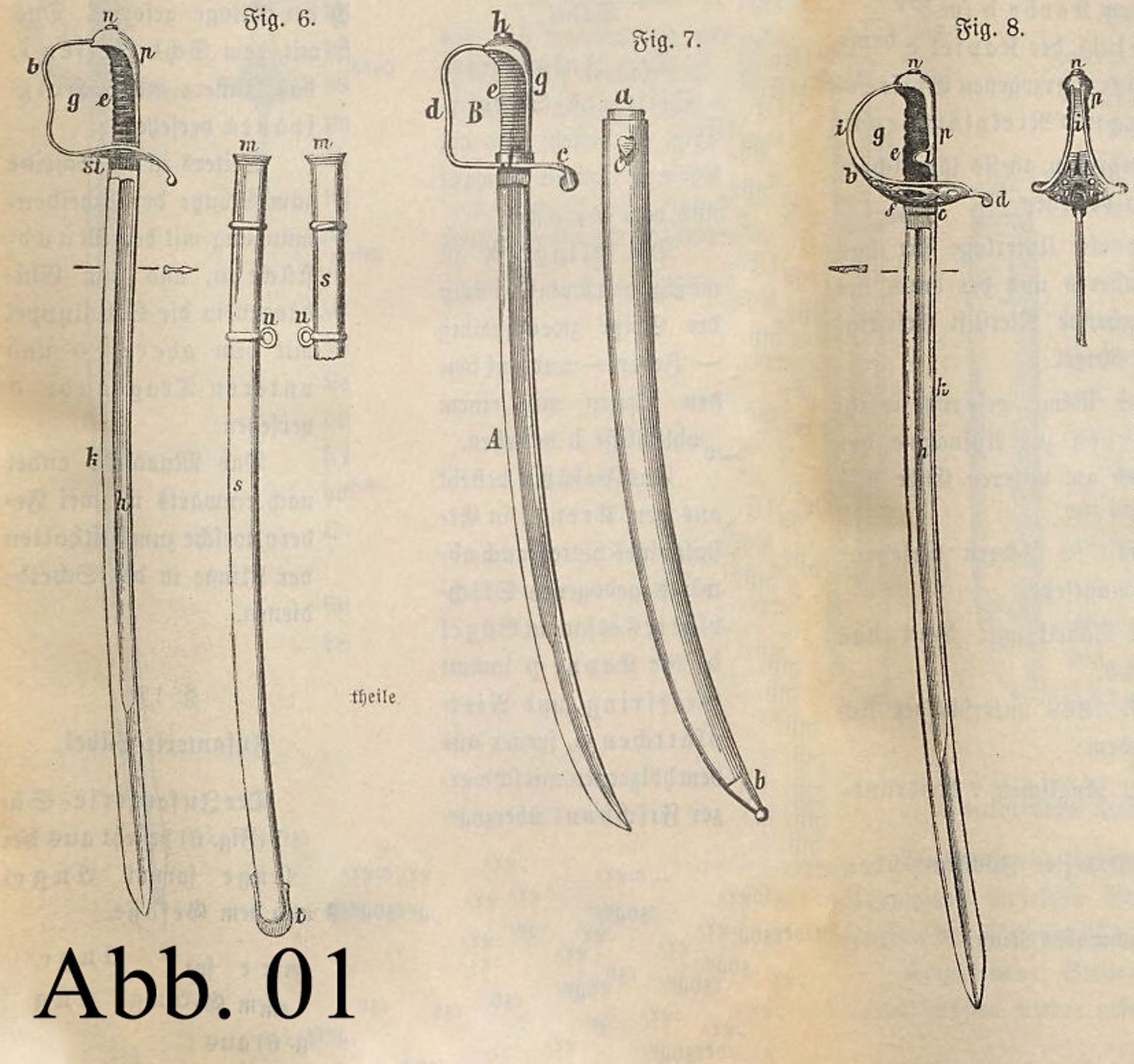

Fast 400 Jahre später hat sich im deutschsprachigen Raum die Bezeichnung Säbel für diverse einhändige Hieb- und Stichwaffen durchgesetzt, welche sich vorwiegend durch eine leicht bis stark gekrümmte Klinge und im Schwerpunkt vorderseitig ausgerichtete Hauptschneide auszeichnen. Dieser Schwerpunkt auf eine Vorderschneide lässt sich meist bereits am Gehiltz/Gefäß erkennen, welches durch Bügel, Korb und/oder einen einseitig angepassten asymmetrischen Griff die Hauptschneide vorgibt. Nicht selten haben diese Säbel eine verkürzte Rückschneide.

Es findet sich folgende Definition für Säbel im Lexikon des aus Breslau stammenden Johann Heinrich Zedler aus dem 18. Jahrhundert:

„Säbel, Sebel, Sabre, ein Schwerdt etwas gekrümmet, mit einem Rücken versehen. Es wird von den Pohlen, Russen, Tartaren und allen morgenländischen Völckern geführet […] Bey uns werden sie auf den Schiffen, und an einigen Orten von den Grenadiers geführet …“[vi]

In der „Waffen-Instruction für die Infanterie und die Jägertruppe des k. und k. Heeres“ von 1888 finden sich folgende Erklärungen:

„Der Infanterie-Officiers-Säbel besteht aus der Klinge (k) sammt Angel und dem Gefäße. Die Klinge ist mäßig gekrümmt, nächst der Spitze zweischneidig -Feder- und auf beiden Seiten mit einem Hohlschliffe (h) versehen.“[vii]

„Der Infanterie-Säbel besteht aus der Klinge sammt Angel und dem Gefäße. Die Klinge ist mäßig gekrümmt, nächst der Spitze zweischneidig und an beiden Seiten hohl geschliffen.“[viii]

„Der Cavallerie-Säbel M. 1861 besteht aus der Klinge (k) sammt Angel und dem Gefäße. Die Klinge ist mäßig gekrümmt, nächst der Spitze zweischneidig und auf einer Seite hohl geschliffen.“[ix]

Weitere Beschreibungen finden sich im Verlauf des Artikels an passender Stelle. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Definition und der Gebrauch für das Wort Säbel in anderen Regionen unterschiedlich gestaltet waren, sodass ein eigenes Buch allein über den Gebrauch des Begriffes Säbel für diverse Waffenmodelle geschrieben werden könnte. Gerade mit Blick auf Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich ergeben sich doch unterschiedliche Ideen/Konzepte dafür, was man als Säbel bezeichnet. Umso wichtiger ist hier der klar eingegrenzte räumliche und zeitliche Rahmen.

Luigi Barbasetti

Wie eingangs beschrieben, wird der italienische Fechtmeister Luigi Barbasetti gern mit militärischem Fechten in Verbindung gebracht. Barbasettis Kunst/ Lehre stand in der Tradition Radaellis, welcher seit der Mitte des 19. Jahrhunderts für eine gewaltige Wiederbelebung der Fechtkunst in Italien sorgte.[x] Seine Methode breitete sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts schnell über den gesamten Kontinent aus. Luigi Barbasetti wurde 1859 vermutlich in Udine geboren. Seit wann er fechten lernte, lässt sich nicht mehr nachverfolgen. Er wurde in jedem Fall für eine Fechtausbildung beim Militär in Mailand ausgewählt, nachdem er mit 20 Jahren zum Militärdienst eingezogen wurde.[xi] Er schaffte es als Fechtlehrer in die damals weithin bekannte italienische Militärakademie „Scuola magistrale di Roma“. Barbasettis soll dort unter Meister Radaelli gearbeitet haben. Nach einer Tätigkeit als Fechtmeister in Triest gründete er 1894 seine eigene Fechtschule in Wien sowie später den ebenfalls dort ansässigen Union Fechtclub. Im Vorwort der deutschen Übersetzung seines Säbelfechtens wird Folgendes geschrieben:

„Die besten Klingen Wiens, ja Oesterreichs, fanden bald aus, dass von dem jungen Italiener noch gar viel zu lernen sei, und so kam es, dass sein Fechtboden in kürzester Zeit einen enormen Zulauf hatte. Es wurde förmlich Mode, bei Barbasetti zu fechten, und die besten Schüler der heimischen Meister holten sich bei ihm den höheren Schliff. So ficht heute die ganze Aristokratie bei Barbasetti, und die von ihm ausgebildeten Officiere haben solche glänzende praktische Erfolge aufzuweisen, dass seine Methode jetzt bei unseren militärischen Fechtautoritäten im höchsten Ansehen steht und die besten Fechtlehrer der Armee officiell in seine Schule commandirt werden.“[xii]

Barbasetti wurde zu einer Größe in der Fechtkunst der k. u. k. und des gesamten Kontinents mit vielen großen Gönnern. Er lebte in einer stark nationalistischen Zeit und hatte vermutlich aus diesen Gründen Österreich mit Beginn des Ersten Weltkrieges nach Italien verlassen, wo er ebenfalls das Fechten unterrichtete. Ab 1921 wohnte und lehrte er in Paris, bis er im Jahr 1943 schließlich nach Verona zog und dort ebenfalls als Fechtmeister seinen Lebensabend verbrachte. Die von ihm gelehrte „Italienische Schule“ im Stoßfechten und Säbelfechten wurde zu seinen Lebzeiten zum Standard in Kontinentaleuropa. Vielen seiner Schüler erreichten große Erfolge im jungen olympischen Fechtsport der Neuzeit. Barbasettis Fechtkunst strahlte so stark auf die österreichische Fechtkultur aus, dass sie spätesten um 1900 die Grundlage der fechterischen Ausbildung an der Fechtlehrer des k. u. k. Militärs wurde.

Zeitgenössische Blickwinkel auf die Fechtkultur

Folgend soll die zeitgenössische regionale Fechtkultur auf Basis diverser Quellen und Blickwinkel betrachtet werden. Neben Barbasetti selbst können wir weitere Einblicke auf Rahmenfaktoren auch über anderer Personen und Institutionen gewinnen, welche das zeitgenössische Fechten prägten und die uns ausreichend Quellen zur Auswertung hinterlassen haben.

K. u. k. Offizier Josef Bartunek

Einen Überblick über die Geschichte der Fechtkunst des 19. Jahrhunderts bietet uns etwa der Fechtlehrer und k. u. k. - Offizier Josef Bartunek welcher als vehementer Verfechter der italienischen Fechtschule anzusehen ist. Bartunek absolvierte den „K. u. K Militär-Fecht- und Turnlehrer-Curses“ am K. u. K. Militär Fecht- und Turnlehrerinstitut, in welchem Offiziere und Unteroffiziere der k. u. k.- Streitkräfte zu Turn- und Fechtlehrern ausgebildet wurden. Auch dort hatte Mitte der 1890er Jahren die italienische Fechtweise zunehmend an Einfluss gewonnen. Ein Schüler Barbasettis war Heinrich Tenner, welcher als Oberleutnant 1899 Barbasettis Werke ins Deutsche zu übersetzen verhalf und als Major von 1910 bis 1914 besagtes Institut leitete. Bartunek kannte Tenner gut und damit wohl auch Barbasetti selbst.

Im Jahr 1904 verfasste der damalige Oberleutnant Bartunek sein umfangreiches Werk mit dem Titel RATGEBER FÜR DEN OFFIZIER ZUR SICHERUNG DES ERFOLGES IM ZWEIKAMPFE MIT DEM SÄBEL.[xiii]

Aus dem Jahr 1905 stammt eine kurze Inhaltsangabe und Beschreibung besagten Werkes von Oberleutnant Franz Zobl mit folgendem Wortlaut:

„Die Intention dieser Broschüre ist eine rein kameradschaftliche und bezweckt die Pflege und Förderung des Fechtsportes in Offizierskreisen, sowie eine Aufklärung der Anschauungen über die moderne Fechtweise. Der Verfasser ließ sich bei der Abfassung der Broschüre von der richtigen Ansicht leiten, daß nicht ein jeder die Fechtkunst als solche, wohl aber als Sport ausüben könne, er legt daher mehr Wert auf die Routine, als auf die künstlerische Durchführung. Die Broschüre ist infolge dessen auch nicht als ein trockenes Lehrbuch geschrieben, sie enthält vielmehr sehr gute Anleitungen und Ratschläge über das wirkliche Verhalten gegen verschiedene Gegner, hauptsächlich aber gegen solche, die aus unedlen Gründen Duelle provozieren. Die psychologischen Erörterungen sind hochinteressant und vorzüglich geeignet, das Bewußtsein des Fechters zu festigen und seine Energie im Kampfe um ein bedeutendes Maß zu heben. Der Vergleich der alten mit der modernen Schule, sowie die Besprechung jener Einwände, die von einzelnen Handgelenksfechtern gegen die italienische Fechtweise erhoben wurden, ist dem Autor vorzüglich gelungen und somit geeignet, die vielleicht jetzt noch bestehenden irrigen Anschauungen zu klären. Die Anleitung zur Selbstvervollkommnung im Fechten zeigt große Sachkenntnis, die Übersicht aller jener Maßnahmen, die geeignet sind, das Fechten im Offizierskorps zu fördern, ist sehr gut zusammengestellt und wird hoffentlich an den maßgebenden Stellen volle Würdigung finden. Die Broschüre ist sehr lehrreich und enthält vieles, was in den bestehenden Büchern der Fechtliteratur nicht so deutlich zum Ausdrucke gebracht wurde und kann daher jedem Offizier aufs beste empfohlen werden.

Franz Zobl, Oberleutnant.“[xiv]

In seinem Werk berichtet Bartunek, dass bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts Duelle mit dem Degen ausgefochten wurden. Erst als der Säbel um 1848[xv] die Waffe des Offiziers wurde, habe man begonnen, sich auch mit diesem statt des Degens zu „schlagen“.

Bartunek beschreibt den Säbel wie folgt:

„Der Säbel ist die Waffe des Offiziers. Dieser ist dazu berufen, ihn mit Ehre zu führen, und daher verpflichtet, sich in seiner Handhabung jene Sicherheit, Gewandtheit und Erfahrung anzueignen, die ihn dazu befähigen, diese Waffe im Gebrauchsfalle mit sicherem Erfolge anzuwenden. Gemäsz den Bestimmungen des P. 160 Dienst-Reglement III. Teil ist der Offizier verpflichtet, namentlich jene körperlichen Übungen zu pflegen, die mit seinem Berufe im Zusammenhange stehen. Der Säbel ist Hieb- und Stichwaffe.[…] Der Säbel ist die Waffe des männlichen, persönlichen Mutes.“[xvi]

„Der Fechtsäbel ist jedoch [im Vergleich zu den groben mittelalterlichen Waffen] eine verhältnismässig leichtere Waffe.“[xvii]

Zur historischen Herkunft „unserer Kriegswaffe“ verweist er auf die lediglich zum Hauen geeigneten türkischen und magyarischen Krummsäbel in Abgrenzung zum „abendländischen“ geraden und mit einer Spitze versehenen Schwert, welches er mit dem Pallasch gleichsetzt. [xviii]

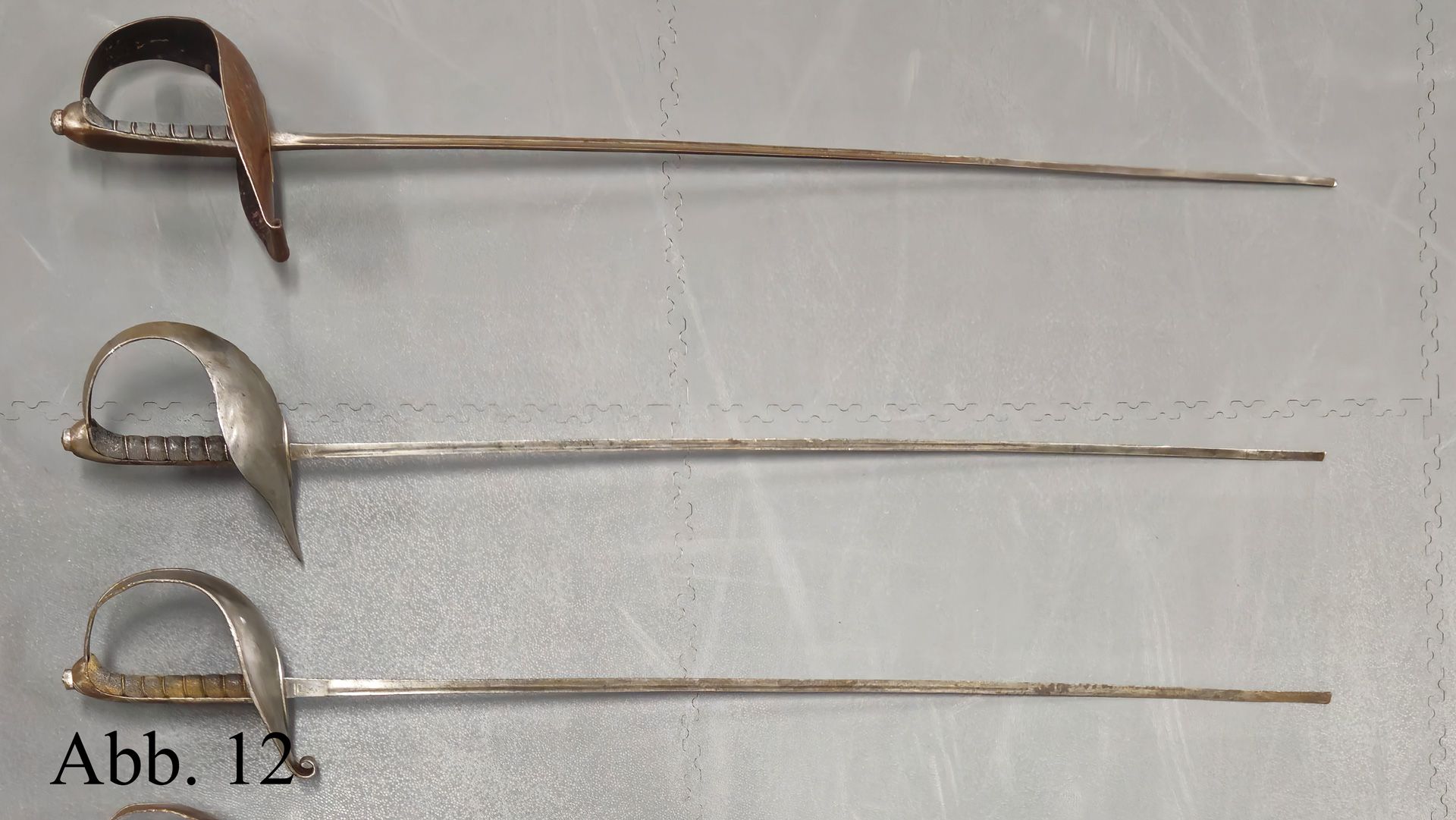

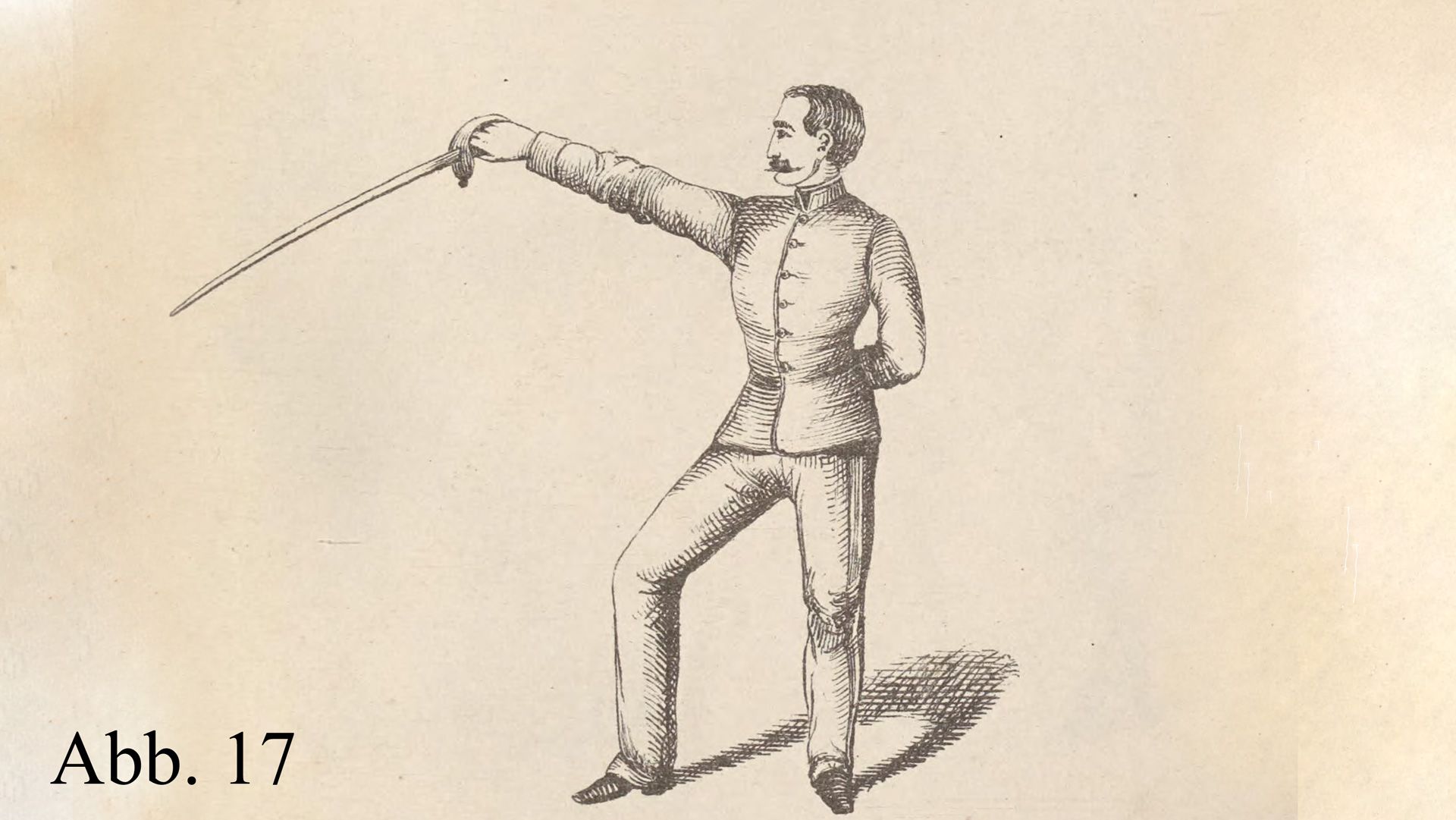

Der Fechtsäbel der älteren „Handgelenksära“ sei seiner Konstruktion der Kriegswaffe, also dem Vorschriftssäbel nachgebildet, welcher wiederum dem „altartigen“ Kavalleriesäbel entspreche. Damit meint er vermutlich die Modelle M1861 und M1869, welche bereits oben beschrieben wurden.[xix] An anderer Stelle werden diese älteren Fechtsäbel beispielhaft als altartige 690g „schwere“ Säbel erwähnt.

In der wenige Jahr zuvor erschienenen Übersetzung von Barbasettis „Säbelfechten“[xx] aus dem Jahr 1899 finden sich zusätzlich folgende Beschreibungen zum (Fecht)Säbel.

a. „Der Säbel ist eine in der Armee übliche Waffe.“[xxi]

b. „Der Säbel ist bestimmt, den Gegner durch Hiebe und Stiche zu treffen.“[xxii]

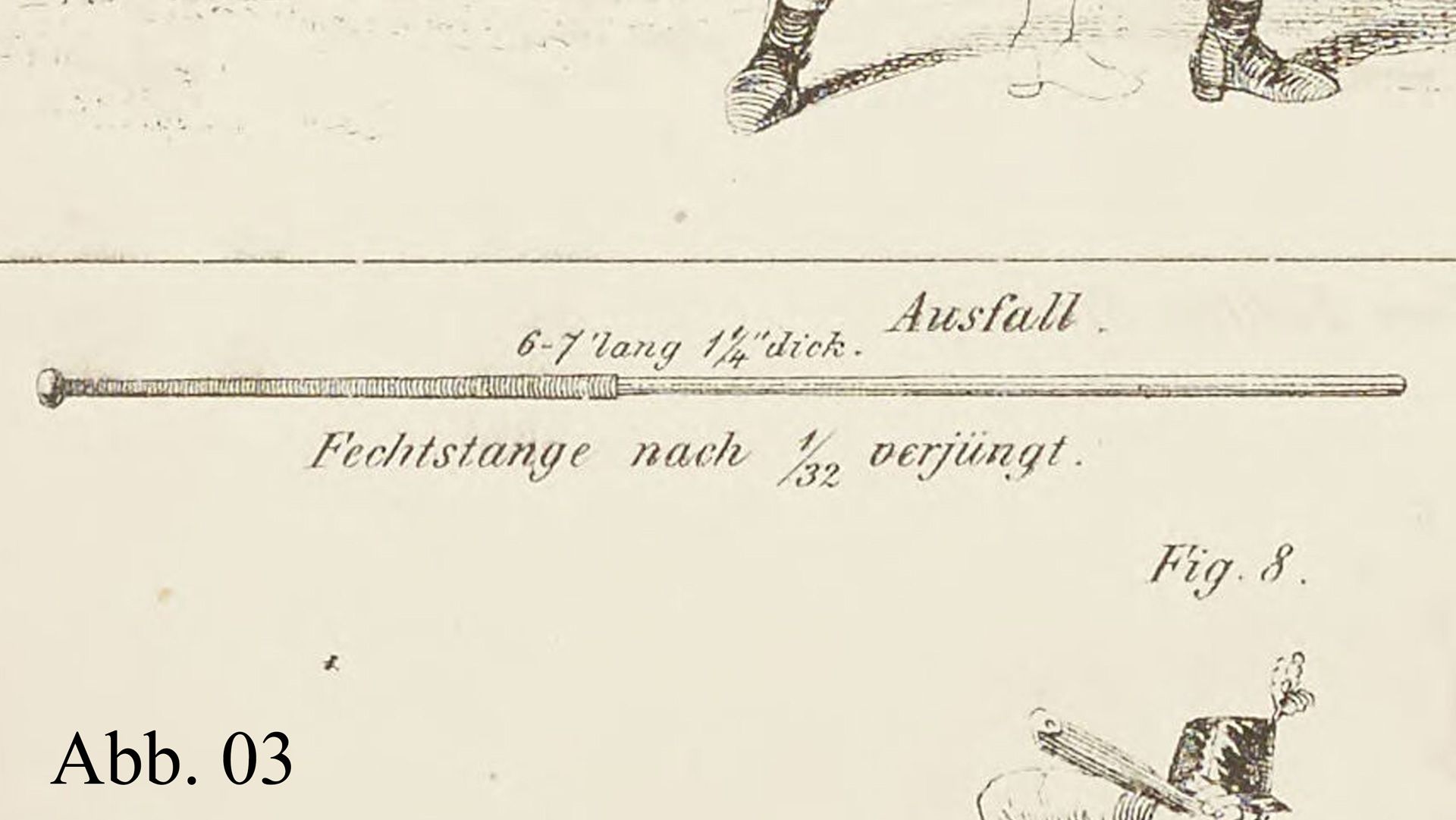

c. „Die Klinge. Sie zerfällt in zwei Theile, und zwar: die Klinge im engeren Sinne und die Angel der Klinge. Erstere ist leicht gekrümmt, circa 88 Centimeter lang, an ihrem unteren Ende (dem Klingenansatz) am stärksten und verjüngt sich in Bezug auf ihre Breite gegen die Spitze.“[xxiii]

d. „Ein richtig gebauter Säbel zeigt derartige Gleichgewichtsverhältnisse, dass er sich leicht und rasch nach allen Richtungen hin bewegen lässt, ohne je in unbeabsichtigte Schwingungen zu gerathen und ohne den Schwung, welchen ihm die Hand des Fechters verleiht, zu stören. Im Allgemeinen hat ein derartiger Säbel seinen Schwerpunkt ungefähr 5 Centimeter vom Korb entfernt liegen.“[xxiv]

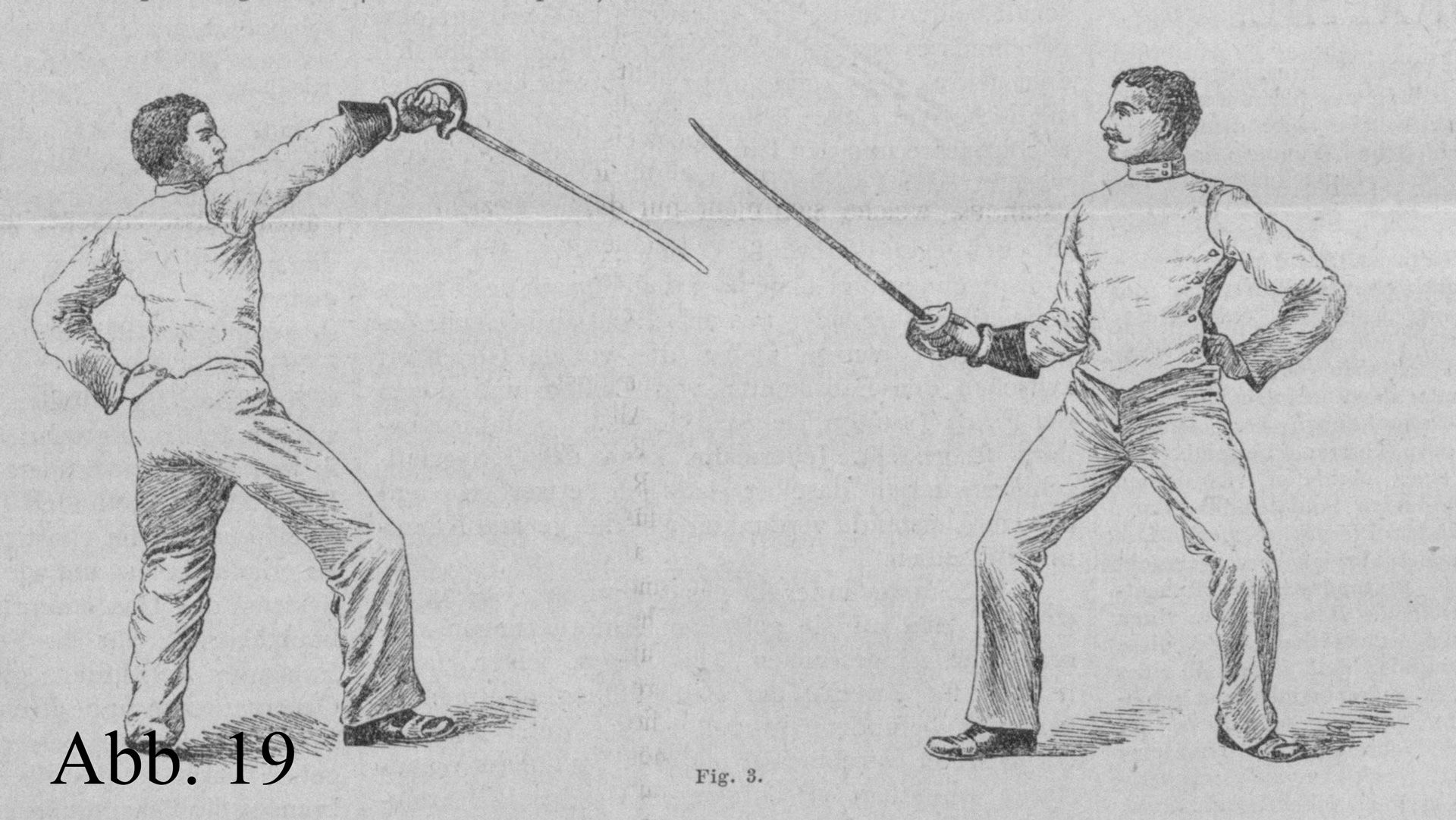

Bartunek verweist auf Nachteile der „älteren“ Fechtweise und auch auf andere große Versäumnisse des 19. Jahrhunderts im Bereich der Fechtkunst, die ich im Folgenden kurz darstellen will. Das Säbelfechten auf „dem Kontinent“ sei bis in die 1890er Jahre durch die Fechtweise des „Handgelenksfechtens“ geprägt gewesen. Ein erstes Problem sei gewesen, dass der Säbel als reine Hiebwaffe gebraucht und der Stich „durch willkürliche Regeln“ eingeschränkt worden sei, was er auf die Schlägermensur zurückführt, welche in fester Mensur und ohne Stich geschlagen wurde.

„Doch auch diese Fechtweise war, ebenso wie alle anderen Handgelenksfechtmethoden, keine reine, auf richtigen Grundsätzen aufgebaute Schule für Säbelfechten. Dies zeigte sich namentlich in der widernatürlichen Auffassung der fechterischen Regeln hinsichtlich des Gebrauches der Spitze. Man unterschied Duelle, in welchen der Stich gestattet, dann solche, wo er nicht gestattet war. Der Säbel, der doch Hieb- und Stichwaffe ist, konnte nicht seiner natürlichen Bestimmung gemäss verwendet werden, denn dem natürlichen Impulse, mit dieser Waffe zu stechen, wurde durch willkürliche Regeln eine Einschränkung zu teil. Auch die Art und Weise, den Säbel zu halten, war eine unvollkommene.“

In der Armee sei eine als „französische Schule“ bezeichnete Säbelfechtweise praktiziert worden, welche nur aufgrund Grundlage der gebrauchten französischen Fachbegriffe so geheißen habe, da es doch keine rein französische Säbelschule gegeben habe. Diese Fechtweise sei auf die Fachbegriffe von Hergsell und die Fechtweise des Rittmeisters von Igalffy zurückzuführen.

„Die älteren Oberleutnants und die Hauptleute sind meist noch Anhänger der sogenannten Schule aus der „Hochterz-Auslage" während die Stabsoffiziere und Generäle noch jener der alten „Prim-Auslage“ angehören“.[xxv]

Bartunek verweist darauf, dass die Fechtkunst damals auch recht „brach“ gelegen habe und die Waffen mehr als Dekorationsstücke an der Wand gehangen hätten, was man daran erkannt habe könne, wie schlecht die alten Säbel in der Hand liegen würden, während zu Bartuneks Zeit selbst jüngere Fechter einen neuen Säbel genau betrachten würden und wüssten, wie sie ihn benutzen sollten.

Die Säbel der Handgelenksära wären zu gebogen und zu kopflastig und wuchtig gewesen, wodurch der Stich kaum möglich und die Führung des Säbels stark eingeschränkt gewesen sei. Der Vorschriftssäbel, , also die oben mehrfach aufgezeigten Modelle, sei seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kaum angepasst worden, lediglich der Griff sei besser (schlanker und schmaler) geworden. Schließlich folgt eine der wohl wichtigsten Aussagen für die vorliegende Forschung, die ich daher komplett wiedergeben möchte.

„Der Vorschriftssäbel ist jedoch eine Kriegswaffe, eine Waffe, welche die Bestimmung hat, durch die Wucht ihres Auffallens selbst auf Tuchbekleidung, Helm etc. zu wirken, Gewehrstösse und Schläge abzuwehren, endlich im Handgemenge einige wenige, aber dafür tüchtige Hiebe zuzulassen. Eine solche Waffe muss doch gewiss anders beschaffen sein, als der Fecht- oder Duellsäbel es sein muss, mit welchem man gegebenenfalls sehr viele rasche Bewegungen machen soll und den man gegen einen Gegner mit entblösstem[xxvi] Oberkörper gebraucht. Der Fechtsäbel, welcher zugleich Hieb- und Stichwaffe ist, muss daher derart in der Hand liegen, dass man diese beiden Tätigkeiten stets leicht ausführen kann. In der modernen italienischen Schule wird der Griff des Säbels derartig gehalten, dass man mit unveränderter Haltung der Faust sowohl hauen als stechen kann, da die Lage derselben durch drei Punkte, nämlich Zeigefinger, Daumen und Handballen, am Griffe fixiert ist. Um dies zu ermöglichen muss der Griff entsprechend lang und darf nicht zu dick sein. In der Handgelenksfechtweise, wo der kürzere Griff mit der etwas abgerundeten Griffkappe am Handteller der geschlossenen Faust aufliegt, ist der Säbel nicht so fest in der Hand, da der Griff, um Säbelschwingungen ausführen zu können, lose umfasst wird. Der Stoss kann bei dieser Haltung nicht vollkommen sicher sein, weil eben der Griff in der Faust herumgleitet. Mit einem gut ausgewichteten italienischen Säbel kann sowohl ein moderner Fechter als auch ein Handgelenksfechter besser fechten als mit irgend einem beliebigen Säbel. Die Konstruktion des modernen Säbels ist eben das Resultat eines langjährigen praktischen Studiums. Der Fechtsäbel aus der Handgelenksära ist in seiner Konstruktion unserer Kriegswaffe, dem seit Dezennien wenig veränderten Vorschriftssäbel (hauptsächlich dem altartigen Kavalleriesäbel) nachgebildet.“

Anschließend verweist Bartunek darauf, dass der der Dienstsäbel gemacht worden sei, um eine große Eindringtiefe im Hieb hervorzurufen, dabei aber die Stichfähigkeit verloren gegangen sei. Der Stich sei aber gerade im Krieg die bessere Möglichkeit die „Rüstung“ (also den Tuchrock) des Feindes zu durchdringen. Besonders der der kurze und dem magyarischen Krummsäbel nachempfundene abgebogene Griff mache einen gezielten und sicheren Stich unmöglich.

Bartunek unterscheidet demnach sehr stark zwischen der Kriegswaffe/ Dienstwaffe und der Duellwaffe/ Fechtwaffe bzw. Übungswaffe/ Sportwaffe. Wenn er von „Fechtsäbel“ spricht, bezieht er sich auf den Duellsäbel sowie die Übungswaffe/ Sportwaffe. Während die Kriegswaffe kräftige Schläge führen können muss, um durch Rock und Helm zu schneiden, müsse die Duellwaffe rasch und schnell zu führen sein in Hieb und Stich.

Die Fechtsäbel der älteren französischen Schule seien zu stark am Kriegssäbel orientiert gewesen. Erst seit der neueren italienischen Schule habe man zunehmend Fechtsäbel eingeführt, welche dem Duellsäbel entsprechen und Hieb und Stich bestens ermöglichten.

Als Ursache sieht Bartunek das Fehlen eines wirklichen „Fechtsports“ zur Zeit der französischen Schule, worunter Bartunek Poule-Fecht-Turniere versteht. Es hätten sinnvolle Regeln gefehlt, denn die vorhandenen hätten nicht den Regeln des Ernstkampfes entsprochen und zu ständigen Doppeltreffern geführt. Dadurch habe kein fechterischer Austausch, kein Wettkampf und damit auch keine Weiterentwicklung stattgefunden.

Bartunek unterscheidet demnach mehrere Bereiche der Fechtkunst, nämlich Krieg, Duell und Sport. Dabei ist der Sport klar am Duellfechten ausgerichtet. Der Begriff Fechtsäbel meint dabei den Duellsäbel oder den stumpfen Übungssäbel, der im Unterricht, beim Assaut sowie im Wettkampf gebraucht wird.

Zusätzlich werden drei fechterische Generationen sichtbar. Eine erste Generation, welche zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine reine Stoßfechtschule erlernt hatte, da die Dienstwaffe der Degen war und das Duell ein Stoßduell mit derselben Waffe. Diese Generation habe dann ab den 1830er Jahren mit der Einführung des Säbels umdenken und umlernen müssen. Hier sei dann die Kunst das Säbelfechtens aus dem Handgelenk in der „Prim-Auslage“ entstanden, vorwiegend, weil man in der Duellkultur im Zivilen wie der Universität ohne Stich focht. Die zweite Generation wäre jene, welche bereits diese Schule gelernt und vertieft habe und dann die „Hochterz-Auslage“ eingeführte, wozu auch Hergsell und Igalffy zählten. Die abschließend dritte Generation wäre somit die neue italienische Schule, welche nicht mehr aus dem Handgelenk sondern aus dem Ellenbogen ficht und sich auf keine Auslage festlegt. Zwischen diesen 3 Generationen von Fechtern findet ab spätesten 1885 ein großer Schlagabtausch um diverse Konzepte, Ideen und Theorien der Fechtkunst statt, der in den in diesem Artikel angeführten Quellen sichtbar wird.

Zivil und Militär

Innerhalb dieser großen Kontroverse zur zeitgenössischen Fechtkunst wird immer wieder von den Gegensätzen militärisch und zivil, Ernst und Sport gesprochen werden. Daher soll nun kurz aufgezeigt werden, wer überhaupt zum Militär gehörte, wie das Militär in Österreich-Ungarn grob aufgebaut war, und wer überhaupt mit welchen Handwaffen ausgestattet war.

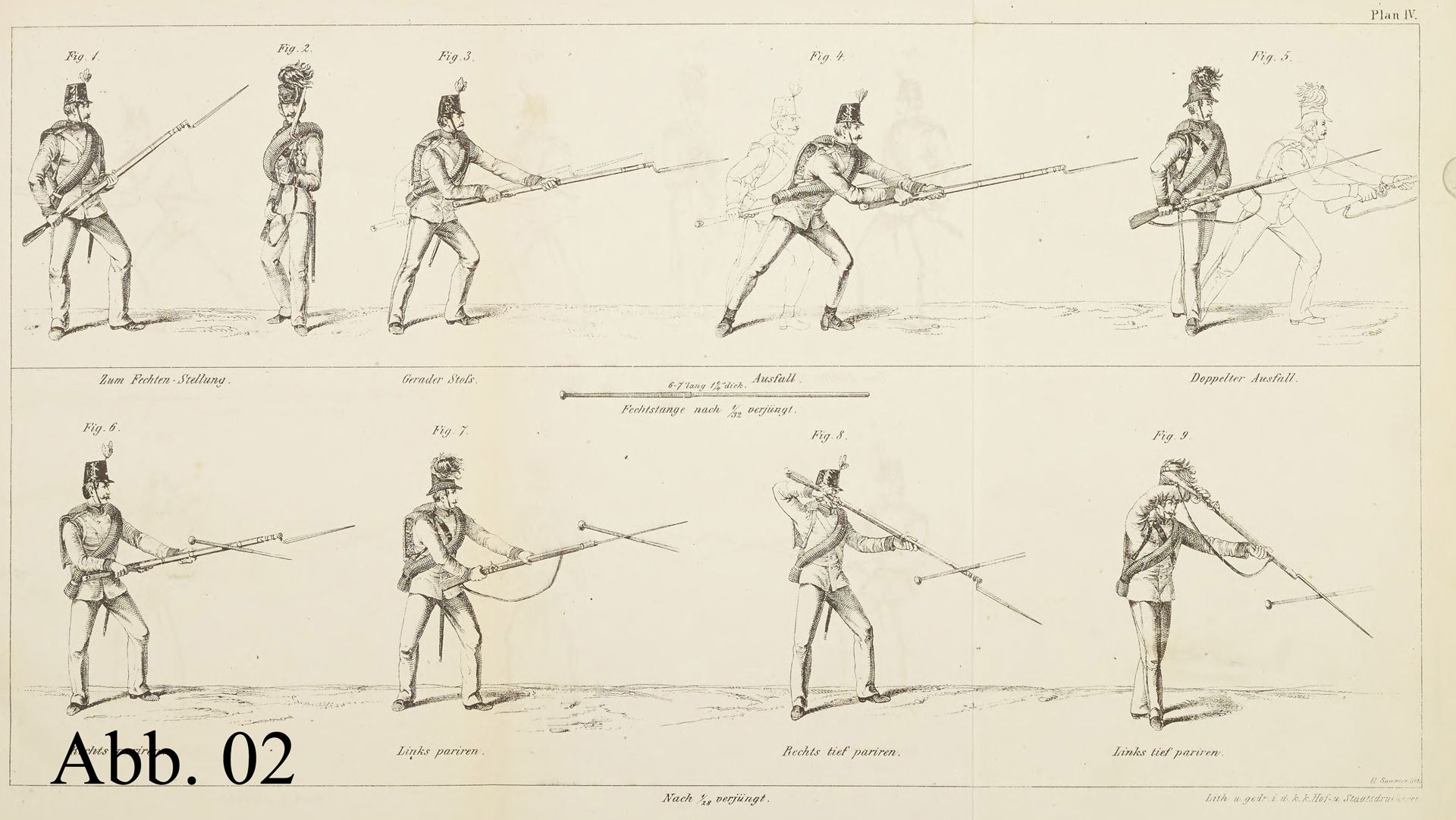

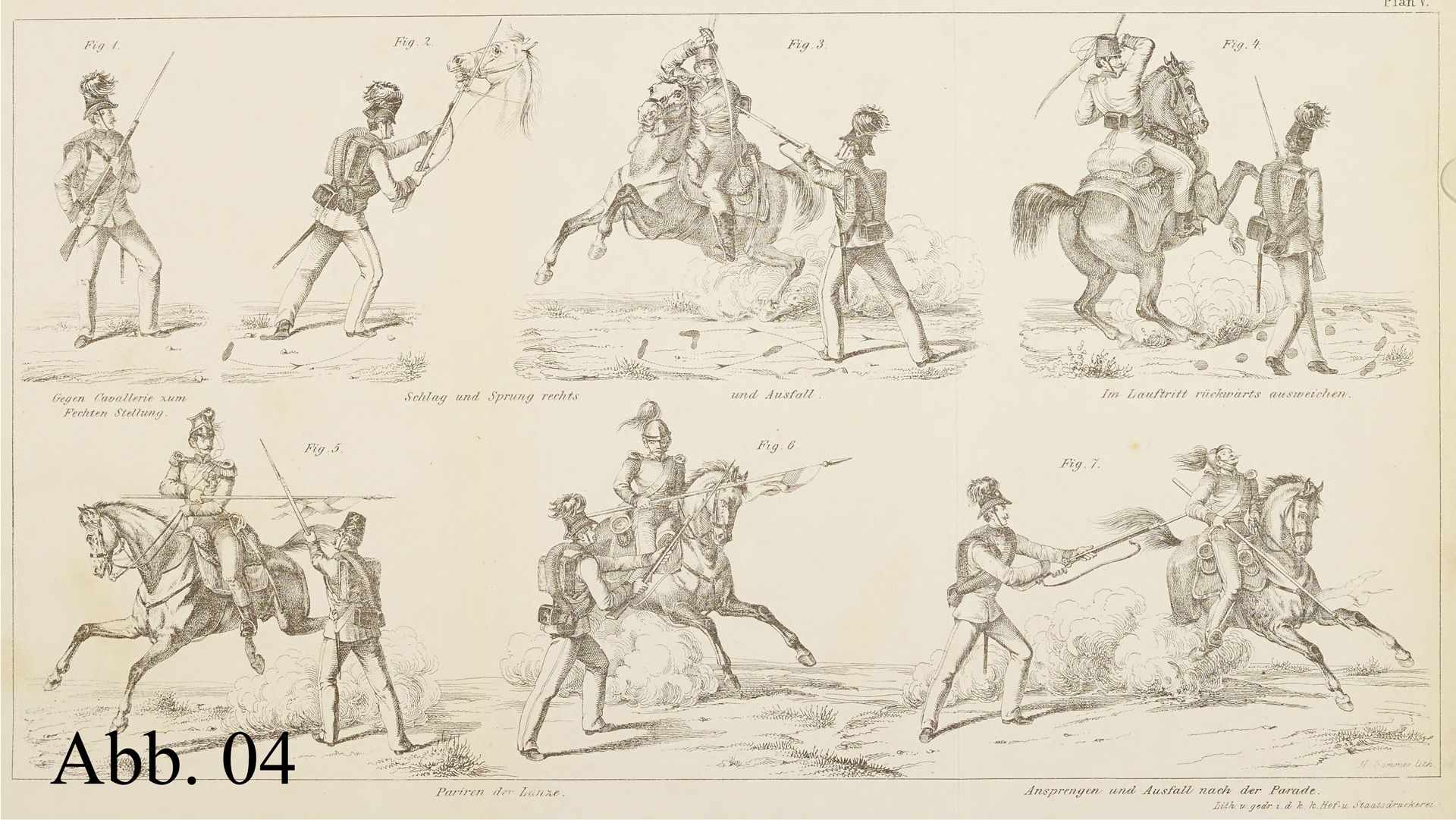

In der Österreichisch-Ungarische Monarchie gab es ab etwa 1867 bis 1914 mehrere Streitkräfte. Die größte war die Gemeinsame Armee, welche aus den regulären österreichischen Truppen, der k. k. Landwehr und der ungarischen Landwehr bestand, welche insgesamt durch die k. u. k. Kriegsmarine ergänzt wurden. Diese gemeinsame Armee wurde offiziell als „Bewaffnete Macht“ oder auch „Wehrmacht“ bezeichnet.1866 wurde eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Diese galt für alle Männer ab dem 21. Lebensjahr. Sie hatten zuerst 3 Jahre aktiv zu dienen, weitere 7 Jahre in der Reserve und weitere 2 Jahre in der nichtaktiven Landwehr. Entsprechend hatte ein Großteil der Männer unseres Betrachtungszeitraums Militärdienst geleistet und damit auch eine Ausbildung an Waffen erhalten. Bei einer Analyse der Bewaffnung ergeben sich jedoch wichtige Besonderheiten. Die Truppenteile unterteilen sich wie heute hierarchisch in die Dienstgradgruppen der Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, wobei stets die Mannschaften den Großteil bildeten. Mit Blick auf die Verteilung der Soldaten auf die Truppengattungen bestand der Großteil der Armee aus Fußtruppen (Infanterie, Artillerie, Pioniere etc.). Allein das Verhältnis Infanterie zu Kavallerie betrug etwa 6 zu 1. In der Infanterie war die Hauptwaffe das „Zimmergewehr“ in diversen Modellen. Der Säbel als „Seitenwehr“ wurde fast ausschließlich von Offizieren und Unteroffizieren getragen sowie von Inhabern besonderer Positionen/Ämter wie etwa Rechnungsführern. Lediglich bei der Kavallerie benötigten alle Dienstgradgruppen den Säbel.Als Fechtwaffe war in den Streitkräften demnach nicht der Säbel, sondern das Gewehr mit Bajonett der Standard und somit das Bajonettfechten der Schwerpunkt der fechterischen Ausbildung der Mannschaften und Unteroffiziere. Lediglich die Mannschaften der Kavallerieeinheiten hatten eine spezielle Säbelausbildung, welche aber im Schwerpunkt auf das berittene Fechten ausgerichtet war.[xxvii]

Bereits das „Abrichtungs-Reglement für die Kaiserlichköniglichen Fuss-Truppen“ von 1862 zeigt, dass der Infanterist im Mannschaftsdienstgrad seit der Mitte des 19. Jahrhunderts lediglich mit dem Gewehr mit aufgesetztem Bajonett bewaffnet war und daran im Fechten ausgebildet wurde.

In der systematischen Darstellung „Die Organisation des k. und k. Heeres“ von 1872 wird diese Bewaffnung kurz und knapp im Abschnitt „Von der Bewaffnung der Truppenkörper“ aufgezeigt.

„Im Allgemeinen bildet bei der Infanterie das Gewehr und das Bajonett, bei der Cavallerie der Säbel und die Lanze, die der Artillerie das Geschütze die Waffe für den Angriff und die Vertheidigung.“ [xxviii]

Auch Bartunek zeigt die Unterschiede zwischen Militär und Zivil auf. In seinem 13. Kapitel beschreibt er schließlich den „ Gegenwärtige[n] Zustand des modernen Fechtens beim Zivile und in der Armee“, wodurch sich wiederum ein Einblick auf das Fechten in beiden gesellschaftlichen Bereiche bietet. So seien auch im Zivilen italienische Fechtmeister vorherrschend. Die deutschen Burschenschaften etwa bestünden weiterhin vorwiegend aus Handgelenksfechtern, da sie keine Meister hätten, sondern sich die Lehrer aus älteren Burschen selbst rekrutierten, weshalb sie nie auf die neue Fechtweise fechten würden. Bartunek zeigt die aus seiner Sicht vorherrschenden Probleme des Zivil-Fechtens darin auf, dass die zivilen Fechtmeister meist im Nebenberufe arbeiten müssten. Die Ursache liege aber in den Fechtschülern, welche meist nicht bereit wären, das notwendige Geld zu zahlen und/ oder Zeit und Arbeit in ihr Fechten zu investieren. „Die meisten, welche fechten lernen wollen, möchten dies möglichst billig thun, weil sie einen längeren Unterricht teils der Kosten halber, teils der Mühe und Anstrengung wegen scheuen.“[xxix]

Aus diversen Gründen gebe es im zivilen Fechtunterricht nur wenige gut ausgebildete Fechter, da die meisten das Fechten nicht mit der notwendigen Tiefe und Bereitschaft lernten, wie etwa beim Militär. So bringe das Militär im Verhältnis deutlich mehr fertige Fechter hervor als die zivilen Fechtlehrer und Fechtclubs.Während im Militär die Fechtlehrer durchgehend ausgebildete und/oder bewährte Fachleute wären, könne dies im Zivilen weniger behauptet werden.[xxx]

Im Folgenden soll auch die Sichtweise der Lehrkräfte des k. u. k. Fecht- und Turnlehrerkurses selbst auf ihre Ausbildung angeführt werden.

„Für den Betrieb des Fechtunterrichtes am Militär-Fecht- und Turnlehrercurse sind dieselben Grundsätze maassgebend, welche in der Besprechung des Zieles des gesammten Unterrichtes angedeutet wurden. Da jedoch die Fechtkunst vor allem Anderen eine ritterliche Uebung in sich begreift, so ist es selbstverständlich, dass in ihr das wichtigste Mittel für die Anerziehung aller jener Geschick lichkeiten und Seeleneigenschaften besonders gepflegt wird, die in den Leibesübungen überhaupt erworben werden sollen. Der Fechtkunst wird eine umso emsigere Arbeit gewidmet, als sie auf Temperament, Moralität und Gesinnung des jungen Mannes den günstigsten Einfluss übt. Der Fechter kommt oft in die Lage, sein Temperament zügeln zu müssen; auf diese Weise gewinnt er eine für das Leben sicherlich erspriessliche und schöne Eigenschaft, nämlich das Vermögen, sich auch in den schwierigsten Lagen selbst zu beherrschen. Im Bewusstsein seines Könnens in der Führung der Waffe, wird der wahre, ritterlich denkende Fechter jeden unnützen oder ungleichen Kampf meiden, geschweige denn einen solchen provociren, und eher durch Nachgiebigkeit und würdevolle Höflichkeit Jedem entgegenkommen. Er kennt erwiesenermaassen die Gefahr, welcher der minder Geübte im ungleichen Kampfe entgegengeht. Er ist sich bewusst, wie jener seiner Geschicklichkeit und Besonnenheit bald überliefert sein müsste, und er wird demnach, weit entfernt vom Standpunkte der Ehre abzuweichen und ohne darüber zu erröthen zu müssen, gern auf Vorschläge eingehen, die friedliche Lösungen zulassen. Dort jedoch, wo er sich einem ebenbürtigen Gegner gegenüber weiss und die nöthige Sühne der angetasteten Ehre den Kampf unvermeidlich macht, wird jeder wahre Mann, und umsomehr der in der Fechtkunst geübte, gehoben von der Idee seiner Pflicht und seines Rechtes und ermuthigt durch das Vertrauen auf seine Klinge, den Kampf ohne Zaudern aufnehmen und einem gerechten Ende zuführ eil.

So lehrt die Fechtkunst Leidenschaften bekämpfen und ritterlich denken und handeln.

Fechtübungen sind ferner in noch höherem Grade als alle anderen Leibesübungen geeignet, die Fähigkeit rascher Orientirung und entschlossenen Handelns zu bilden. Der Fechter muss ja gewöhnt sein, mit raschestem Blicke und feinstem Gefühle jede Lage, jede Blosse, die sich der Gegner gibt, im Augenblicke zu erfassen und sogleich entschlossen und mit Energie zu handeln. Mit Recht sagt Montaigne, indem er von der Fechtkunst spricht, ,dass der Geist sich dabei übt‘. Gewiss ist beim Fechten der Geist in unausgesetzter Thätigkeit. Ein Gedanke jagt den anderen, und der Verstand hat oft die Aufgabe, in unfassbar kurzer Zeit ein Urtheil zu formen, dem der Entschluss und die zeitgerechte Ausführung sofort folgen müssen.“[xxxi]

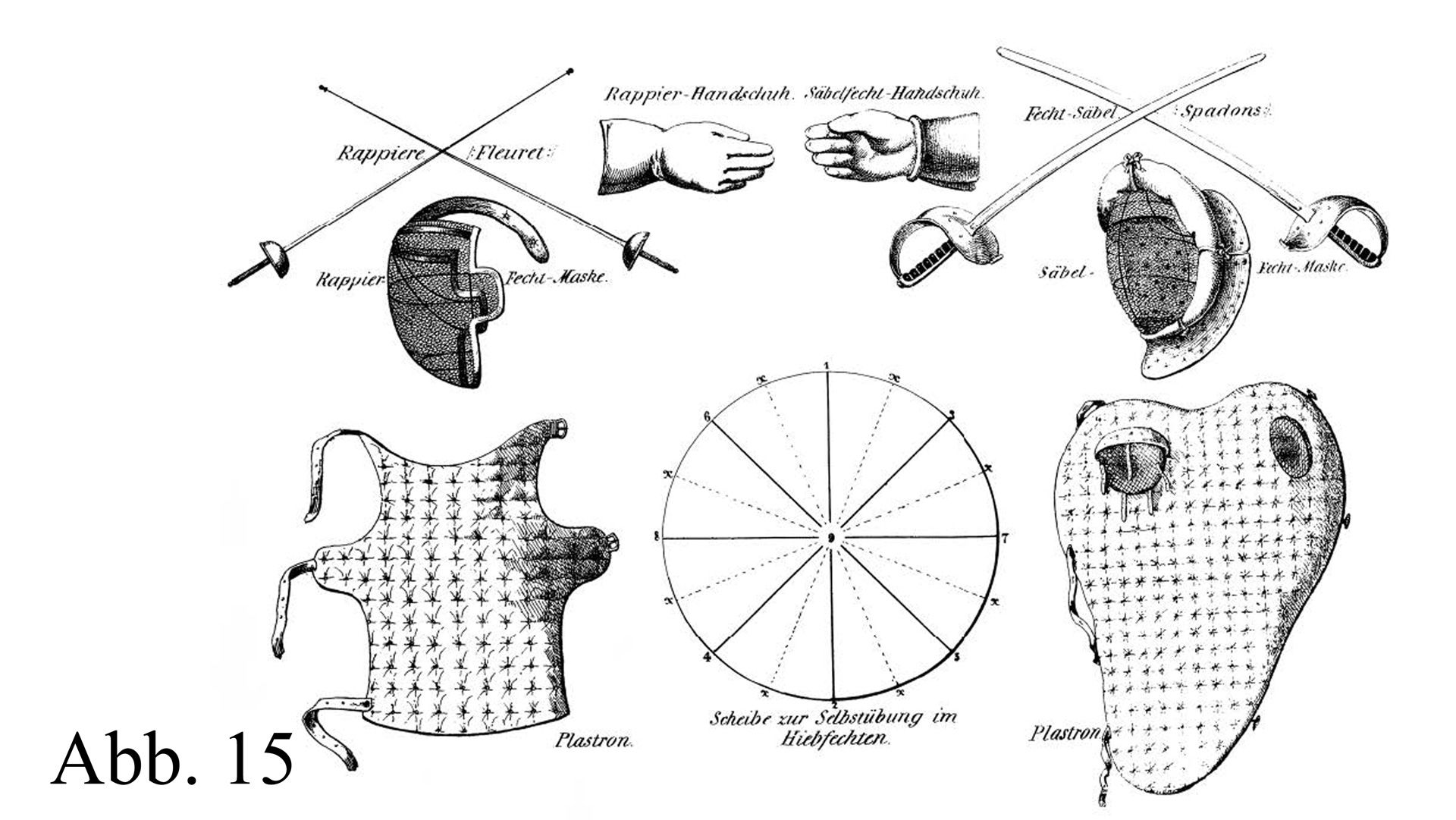

Der Artikel beschreibt die komplette Ausbildung im Fechten in diesem Kurs. Dabei wird klar aufgezeigt, dass Duellfechten mit Rapier und Säbel den Schwerpunkt bilden und zum Abschluss das wesentlich kleinere militärische Fechten mit Bajonett und Säbel gegen Bajonett sowie zur Leibesübung das Stockfechten unterrichtet werden.

Es zeigt sich demnach, dass bei jeglichem grundsätzlichen Vergleich der Fechtkunst durch Bartunek sowie die Richtungsweisenden Leiter und Ausbilder des Wiener Fecht- und Turnlehrerkurses vorzugsweise das Duellfechten und der Fechtsport im Zentrum stehen und als Methode dem Ziel dienen sollen, den Offizier körperlich und geistig (Leibesübung, Ethos, Moral, Führungskompetenzen) für seine Tätigkeit als Führungskraft und Ausbilder vorzubereiten oder weiterzubilden. Es lernen demnach sowohl Offiziere als auch Zivilisten grundsätzlich das gleiche Fechten -Duellfechten- als Basis. Das Militär erlernt zusätzlich militärische Fechtweisen. Den Unterschied macht hier vorwiegend die Intention, aus welchen Gründen das Fechten erlernt wird. Der Offizier lernt das Fechten im Rahmen seiner Offiziersausbildung zur körperlichen und Geistigen Ertüchtigung, damit er für das Ehrenduell vorbereitet ist sowie als Basis für spätere militärische/ kriegerische Fechtübungen. Schließlich ist er als Kommandeur vom Truppenteilen für deren Ausbildungsplanung, -Durchführung und -Kontrolle verantwortlich. Mit Zivil und Militär wird hier also die soziale Gruppe angesprochen und nicht das Fechten selbst. Daher sollen nun auch die geltenden zeitgenössischen regionalen Duellregeln einbezogen werden.

Duellregeln in Österreich-Ungarn

Der Ehrenzweikampf war auch zur Zeit der k. u. k. eine übliche Form der Wiedergutmachung eines Ehrdelikts, welche unter dem zeitgenössischen Begriff der Satisfaktion zu finden ist. In Österreich und dein angrenzenden Regionen war im behandelten Zeitraum quasi soziale Pflicht, sich bei entsprechenden Beleidigungen Satisfaktion mit der Waffe zu verschaffen. Wer dies nicht tat, galt als „Kneifer“ und konnte schnell sein Ansehen verlieren. Offiziere konnten sogar degradiert oder gar entlassen werden. Für sie war es Teil ihres Berufsstandes, ihre Ehre zu verteidigen. Bis in die 1830 Jahre wurde das Duell vorwiegend mit dem Degen gefochten. Nachdem der Säbel die Dienstwaffe des Offiziers wurde, kam er auch für das Duell in Mode und so wurde der Säbel auch die übliche österreichische Duellwaffe seit etwa den 1830er Jahren.[xxxii]

Eine Quelle zur zeitgenössischen Duellkultur sind „Die Regeln des Duells“ von Franz von Bolgar[xxxiii] in seiner 4 Auflage von 1891. Er beschreibt das Duell wie folgt:

„Das Duell ist ein durch Vereinbarungen geregelter Kampf mit tödtlichen Waffen zwischen zwei Personen, in Gegenwart beiderseitiger Zeugen und zufolge einer durch eine Beleidigung begründeten Herausforderung.

Der Zweck des Duells ist, für eine Beleidigung durch die Kraft der Waffen Genugthuung zu schaffen. Der Beleidigte schlägt sich, um Genugthuung zu erhalten, der Beleidiger, um Genugthuung zu geben.

Sind dem Kampfe keine Vereinbarungen vorausgegangen oder findet derselbe nicht in Gegenwart von Zeugen statt, so ist er kein Duell und wird weder von der öffentlichen Meinung, noch vom Gesetze als ein solches angesehen.“[xxxiv]

Die Voraussetzungen und die Regelungen des Duells sind sehr detailliert und klar. Je nach Umständen der Beleidung und anderer Rahmenfaktoren darf eine Partei Waffe, Duellform und Mensur wählen. Die üblichen Waffen sind Säbel, Degen und Pistole, wobei in Österreich der Säbel die übliche Waffe ist.

Das Degenduell als „in Frankreich und Italien allgemein gebräuchliche[s] Duell kommt bei uns in äusserst seltenen Fällen zur Anwendung“[xxxv]. Ein Ehrenrat habe erklärt, dass der Degen als ungebräuchliche Waffe von der Gegenpartei verweigert werden könne. Dies zeigt, dass für Zeitgenossen der Säbel die standardmäßige Duellwaffe war. Das Säbelduell unterscheidet sich in die Weisen mit oder ohne Stich, wobei ersteres lange Zeit üblich war. Bolgar beschreibt 1891 noch, dass die Weise ohne Stich die zumeist gewählte sei. Interessant wird zudem, was Bolgar beim Ablauf des Säbelduells zu den Waffen schreibt:

„ 7. Hierauf werden die Gegner durch die zwei jüngeren Secundanten (jeder durch den seinen) auf die ihnen durch das Los zugefallenen Plätze geführt.

8. Die Secundanten untersuchen nochmals gemeinsam die Säbel, ob diese für den Kampf geeignet sind. **) Nun losen sie, welcher der Gegner unter den Säbeln wählen dürfe; dann werden diese den Streitenden überreicht.

9. Der nach dritter Art Beleidigte kann seine eigenen Säbel gebrauchen, doch muss er dann seinem Gegner einen davon zur freien Wahl anbieten, welches Anerbieten Letzterer ausschlagen und andere, auch seine eigenen, benützen darf.

**) Es ist rathsam die Säbel mit einer Carbollösung zu befeuchten.

Officiere derselben Waffengattung können sich ihrer eigenen vorschriftsmässigen Säbel bedienen.

In beiden Fällen müssen die Waffen von den Secundanten untersucht und für den Kampf geeignet befunden worden sein.

10. Die Benützung von Fechthandschuhen ist Gegenstand eines gegenseitigen Uebereinkommens. Wurde ein solches getroffen, so steht es jedem der Gegner frei, den Handschuh für seine Person zu gebrauchen oder nicht. *)

Einen gewöhnlichen oder Diensthandschuh zu benützen, ist immer gestattet.

*) Der Kampf mit Fechthandschuhen ist ernster, als ohne solche, da eine leichte Verwundung der Hand oder des Unterarmes, welche den Kampf sonst beendigen kann, in diesem Falle schwerer möglich ist.“

Das Reglement zeigt also, dass auch Offiziere an die Regel gebunden waren, gleiche Duellsäbel zu nutzen, Es war ihnen nur dann möglich ihre Dienstwaffen zu gebrauchen, wenn beide Streitparteien Offiziere und sich dazu noch einig darüber waren. Es erklärt sich hier demnach, warum sich Bartunek so über den Vorschriftssäbel auslässt, da er mit diesem stets beim Duell gegenüber dem leichten österreichischen Duellsäbel im Nachteil wäre.

Gustav Hergsell erwähnt in seinem Duellcodex sogar explizit für Offiziere derselben Waffengattung den Fall, dass Duellsäbel nicht vorhanden sind, als Voraussetzung für den Gebrauch des Dienstsäbels.

„Art. 13. — In Ermangelung von geeigneten Duellsäbeln und in der Voraussicht der Unmöglichkeit, diese in einer kurzen Frist zu verschaffen, können Officiere derselben Waffengattung sich ihrer eigenen vorschriftsmässigen Säbel bedienen. Die Verwendbarkeit muss jedoch gleichfalls von Seite der Secundanten sichergestellt worden sein. (Siehe: Beschaffenheit der Waffen.)“ [xxxvi]

Es wurde demnach vorwiegend mit gleichen Duellsäbeln gefochten und eher in der Ausnahme mit dem Vorschriftssäbel.

Im Übrigen ist auch das Gebrauchen der „freien Hand“ nicht gestattet. Zudem ist es „tadelhaft und gegen die Regel, auf den entwaffneten oder gestürzten Gegner zu hauen, des Gegners Körper, Hand oder Säbel zu erfassen.“[xxxvii].

In Bolgars Duellregeln findet sich zur Trefferzone lediglich, dass diese von den Parteien im Voraus eingeschränkt werden kann, indem zum Beispiel der Kopf ausgenommen wird. Grundsätzlich zählt demnach sonst der gesamte Körper als Ziel im Duell.

Wenngleich Duelle rechtlich gesehen verboten waren[xxxviii], so wurden sie doch gebilligt, solange sie im Rahmen der Duellregeln geführt wurden, welche darauf abzielten, dass möglichst geringe bis keine Verletzungen zugefügt wurden.

Krieg und Fechtboden

In der Wiener Tageszeitung „Die Reichswehr“ finden sich im Jahr 1896 mehrere besonderes ergiebige doch leider anonym verfasste Artikel, die uns die Sichtweise einiger Zeitgenossen auf die Fechtkunst um 1896 bieten, also in eben jener Phase, als die italienische Fechtweise sich gerade in Wien unter großer Bewunderung ausbreitete. Ein erster zweiteiliger Beitrag findet sich unter dem Tiel „Ernst oder Sport?“ in den Nr. 910 und 911 und ein weiterer zweiteiliger Beitrag unter dem Titel „Ueber Fechten“ in Nr. 963 und 969. Letztere wurden unter dem Kürzel R.S. veröffentlicht wurden.

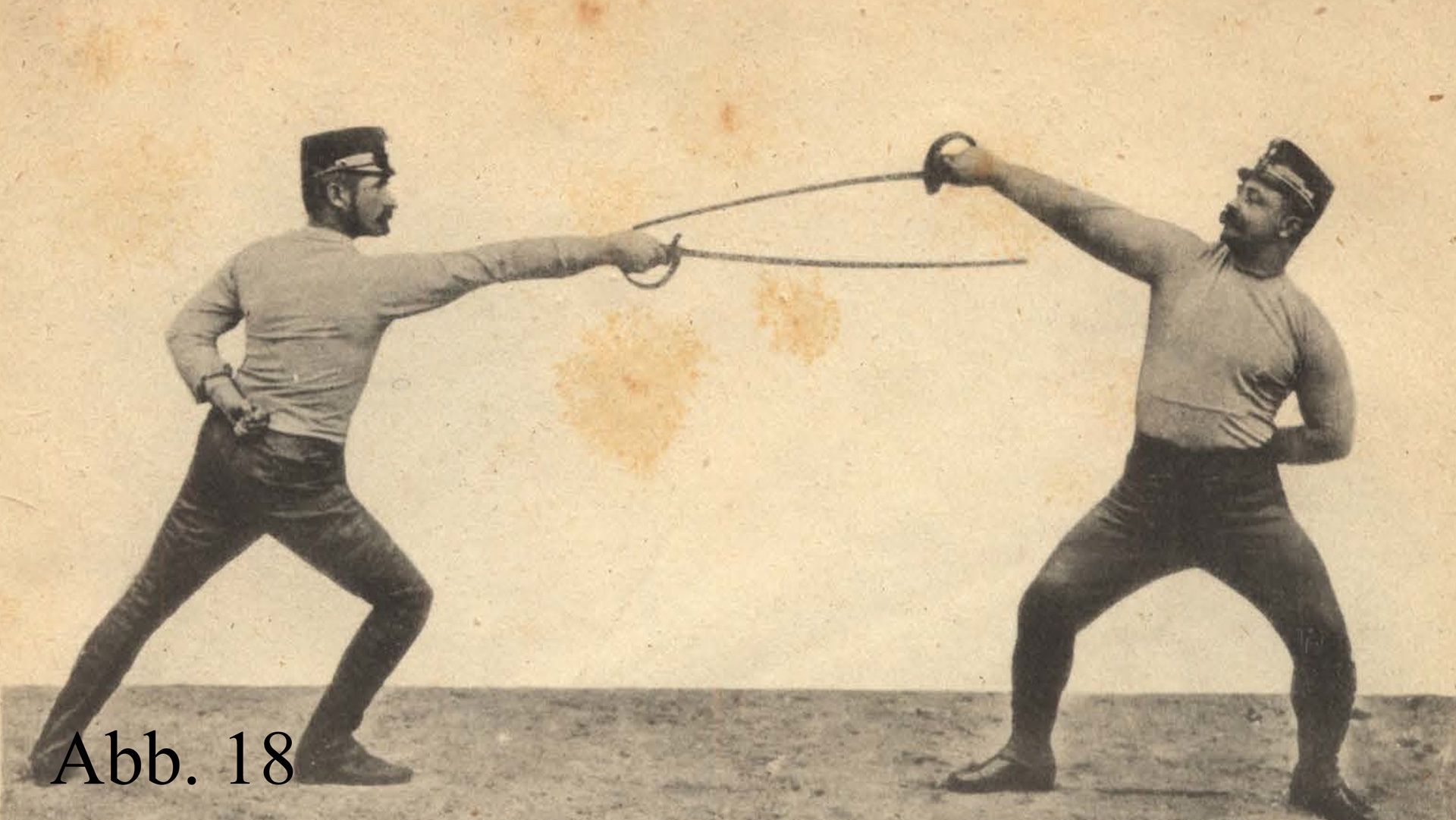

Beide Autoren, vermutlich Offiziere, scheinen Anhänger der älteren „Handgelenksära“ in Prim- oder Hochterzauslage zu sein. Der Autor des Artikels aus Nr. 963 zeichnet mit dem Kürzel „R. S.“, welches für Raimund Sebetic stehen könnte, welcher 1873 das Werk „Theoretisch-praktische Anleitung zum Unterrichte im Säbel-Fechten“ nach der „in der k. k. österreichischen Armee eingeführten Fecht-Methode“ in Wien veröffentlichte und als Verfechter der „seit dem Jahre 1854 eingeführten Säbel-Fechtmethode“ in Primauslage anzusehen ist.[xxxix] Beide Autoren versuchen darzulegen, dass die neue Fechtweise sich lediglich für den Sport und den Fechtboden eigne, nicht aber für den militärischen Ernstkampf. Aus diesem Gedanken entsprang wohl auch der Titel des Artikels „Ernst oder Sport?“.

Der Autor des Artikel aus Nr. 963 verweist auf den Unterschied zwischen der italienischen Schule, welche Teil der Offiziersausbildung ist und für Duell und Sport auf den Fechtböden gelehrt wird, und nicht den „kriegsgemäßen Fechtübungen“ entspreche, welche er als „Militärfechten“ bezeichnet. Er gibt auch einen kurzen Überblick darüber, was diese Übungen von jenen auf dem Fechtboden unterscheidet. Hier einige Zitate aus dem Artikel.

„Schon in einem vor Jahren in meinem Garnisonsorte gehaltenen Vortrage über „Das Fechtwesen in unserer Armee" habe ich auf den großen Unterschied hingewiesen, der zwischen dem modernen Fechten mit dem 10 mm breiten und sehr leichten, jetzt gebräuchlichen Fechtsäbel und unserem viel breiteren, bedeutend schwereren und mit feinem breiten Korbe versehenen Infanterie-Officiers, dann dem 3,7 cm breiten und sammt Gefäß 1.23 Kg. schweren Cavallerie-Säbel besteht.“

„Indem ich noch ausdrücklich betone, daß meine Anschauungen über die moderne Fechtkunst sich mit jenen in den vorerwähnten Artikeln vollkommen decken, will ich meine Ueberzeugung noch dahin aussprechen, daß die beiden Säbel-Fechtmethoden, nämlich das Fechtboden- und Campagnefechten nicht nur vollständig getrennt werden müssen, sondern eine eigene Schule zu üben ist, zu dem Zwecke, den Soldaten in der Führung der zuständigen Waffe zu unterrichten, damit er in den Stand gesezt werde, seinen Gegner erfolgreich angreifen und sein Leben im ritterlichen Kampfe vertheidigen zu können. Diese Schule ist die „Militär- Fechtschule". Jeder Krieger soll die Waffe, die er an der Seite trägt, mit Geschick und Ausdauer zu führen verstehen.

Die Waffen, welche hiebei in Betracht kommen, sind: der Infanterie-Officiers- und der Cavallerie-Säbel, dann das Bajonnetgewehr. Die Uebungen im Gebrauche dieser Waffen bilden die Militär-Fechtschule.“

„Zweck aller Uebungen in dieser Schule ist, den Soldaten in der Führung der zuständigen Waffe für den Ernstfall zu unterweisen, daher Uebung im Gebrauche der blanken Waffe für den Krieg (Kampf) sowohl den Einzelnen, als die große Masse betreffend. Das Militär-Fechten findet in der Regel im Freien und mit den beiden Säbelarten zu Fuß und zu Pferd statt..“[xl]

Der Autor beschreibt, was zusätzlich für den Infanteristen im Sinne von Militärfechten zu üben sei:

„1. Gewöhnliche Adjustirung, Kappe, Uniformhandschuhe oder ganz ohne Handschuhe, Säbelscheide umgeschnallt: Lectioniren der Angriffs- und Vertheidigungs-Bewegungen.

2. Dasselbe auf weichem oder nassem Boden, bei Regenwetter, endlich mit angezogenem Mantel.

3. Dasselbe in Marschadjustirung.

4. Assauts mit umgeschnallter Säbelscheide, dann auf weichem oder nassem Boden, bei Regenwetter und mit angezogenem Mantel.

5. Assaut in Marschadjustirung.

6. Kampf des Einzelnen gegen zwei Gegner.

7. Benehmen gegen zwei Gegner, denen ein Dritter zu Hilfe kommt.

8. Darstellung eines Gruppenkampfes.

9. Benehmen des Säbelfechters gegen den Bajonnetfechter.

10 Desselben gegen den Pikenfechter zu Fuß, dann zu Pferd.

11. Benehmen in außergewöhnlichen Fällen.

12. Benehmen im Zweikampfe (Duell).“

Das Militärfechten findet demnach in Uniform, mit angelegter Ausrüstung und unter kriegerischen Szenarien statt. Es werden schlechte Bedingungen (Regen, Wiese, Marschgepäck etc.) eingebracht und im Kern steht der Kampf in der Gruppe und gegen mehrere Gegner. Zudem wird dabei ein stumpfer Dienstsäbel gebraucht, welcher, wie oben beschrieben, entgegen dem Duell- und Fechtsäbel kopflastiger und mehr gebogen ist. Es zeigt sich aber auch, dass das Duell hier erst an letzter Stelle steht und nicht den Schwerpunkt sondern nur einen kleineren Teil der Ausbildung bildet.

Schließlich endet er im zweiten Teil mit folgenden Worten:

„In dem im März l.(aufenden) J.(ahres) in Wien vom Wiener Fechtclub veranstalteten österreichisch-ungarischen Fechtturnier für Amateure hat es sich in erfreulicher Weise gezeigt, daß viele Officiere unserer Armee eifrig die Fechtkunst sowohl mit dem Spadon, als auch mit dem Rapier am Fechtboden pflegen; zahlreiche Officiere wurden ausgezeichnet und fanden ihre schönen Leistungen gerechte Würdigung; es zeigte dieses Turnier eben das große Interesse, welches jeder Officier an der Entwicklung der Fechtkunstnimmt.

Bei voller Würdigung dessen muß aber doch die Frage gestellt werden, ob es für den Officier genügt, ein guter Fechter mit dem 10 Millimeter breiten und lächerlich leichten Fechtsäbel zu sein? Pflicht desselben ist es vielmehr, den Säbel, den er an der Seite trägt, also den vorgeschriebenen Officierssäbel, mit Ausdauer und Geschick führen zu können; er wird daher gut daran thun, sich mehr im Militär-Fechten, als im Fechtboden (Podium) Fechten auszubilden; beide Fechtmethoden sind wesentlich von einander unterschieden. Und wenn dann nach sorgfältiger Uebung des Militär-Fechtens in der Armee die Zeit herannahen wird, wo Militär-Fechtturniere veranstaltet werden können, so wird es sich zeigen, daß diese den abgehaltenen Sport-Fechtturnieren in keiner Weise nachstehen werden. Dies wünschen wir!

R.S.“[xli]

Die Quellen entstanden nur zwei Jahre nach der Schulgründung Barbasettis, nachdem Schüler der italienischen Schule in öffentlichen Wettkämpfen den Großteil der Sieger stellten und die italienische Schule mit Vorzug in die Fechtsäle Einzug hielt und zudem das Fechten seit langer Zeit wieder als öffentliche und zunehmend bekannte Sportart einen Aufschwung erhielt. Beide Autoren sprechen sich für eine Trennung aus, in welcher die athletische italienische Fechtweise eher dem Sport diene und die alte Fechtweise eher dem Ernstkampf nütze. Es handelt sich dabei um jene Argument, welche Bartunek in seinem besagten Ratgeber acht Jahre später zu entkräftigen versucht, indem er aufzeigen will, dass die italienische Schule sehr wohl für den Ernstkampf lehre. Bartunek und die Anhänger der italienischen Schule bezeichnen mit Ernstkampf aber vorzugsweise das Duell und die Notwehr, welche sie wiederum vom Krieg unterscheiden.

Die beiden anonymen Autoren versuchen jedoch nicht nur die Italienische Schule allein, sondern Fechten als Sport auf dem Fechtboden auf diffamierende Weise vom Fechten auf dem Schlachtfeld sowie dem Duelle zu trennen und plädieren für eine Trennung von Sport und Ernst, welche unterschiedliche Zwecke verfolgten und ein anderes Fechten darstellten. Das Militärfechten und der schwere Dienstsäbel seien einzig für den Ernstkampf im Sinne von Krieg und Duell zweckmäßig.

Allein wie der Autor des Artikels „Ueber Fechten“ über den „10 Millimeter breiten und lächerlich leichten Fechtsäbel“ berichtet, zeigt, dass der Konflikt sich im Kern gar nicht nur um die italienische Schule dreht. So bemerkt er, dass er den Nachteil derselben Säbel schon vor Jahren in einem Vortrag angemerkt habe, also wohl schon bevor Barbasetti die italienische Schule ab 1894 nach Wien brachte. Dies stützt erneut die Vermutung, dass es sich um einen Verfechter der noch älteren Prim-Auslage handelt. Denn bereits 1893, also noch vor dem Erscheinen Barbasettis in Wien, hatte ein gewisser Hans Hartl einen Artikel mit dem Titel „Die neue Fechtmethode mit dem leichten österreichischen Säbel“[xlii] geschrieben, in welcher er die vor Jahren eingeführte Hochterz-Auslage und den „neuen leichten österreichischen Säbel“ hervorhebt. Die Hochterzauslage und der leichtere Säbel waren vermutlich auch schon zu Beginn der 1890er Jahre am k. u. k. Fecht- und Turnlehrercurs eingeführt worden. „Die ursprünglich am Curse als Norm festgehaltene Prim-Schule wich der Hochterz-Schule“ gemäß einer Vorschrift von 1892 zu besagtem Kurs.[xliii] Es kann also gar vermutet werden, dass beide Autoren der Artikel aus der noch älteren Fechtergeneration der 1854 in die Armee eingeführten Primauslage entstammen könnten.

Man betrachte hier erneut die Aussage Bartuneks:

„Der Vorschriftssäbel ist jedoch eine Kriegswaffe, eine Waffe, welche die Bestimmung hat, durch die Wucht ihres Auffallens selbst auf Tuchbekleidung, Helm etc. zu wirken, Gewehrstösze und Schläge abzuwehren, endlich im Handgemenge einige wenige, aber dafür tüchtige Hiebe zuzulassen. Eine solche Waffe muss doch gewiss anders beschaffen sein, als der Fecht- oder Duellsäbel es sein muss, mit welchem man gegebenenfalls sehr viele rasche Bewegungen machen soll und den man gegen einen Gegner mit entblösstem Oberkörper gebraucht.“[xliv]

Auch Bartunek unterscheidet Kriegswaffe und Duellwaffe/Fechtwaffe sehr wohl. Er ist sich der jeweiligen Unterschiede bewusst und verweist auch auf Besonderheiten des Duell-Ernstkampf im Vergleich zum Fechtboden. Demnach unterscheiden sowohl Anhänger der italienischen Schule, als auch der älteren französischen zwischen Sport, Duell und Krieg. Die angeführten Quellen decken eher eine Generationsstreit zwischen auf, in welchem unterschiedliche Generationen Offiziere und militärischer Fechtlehrer darum ringen, wie die Rahmenbedingungen der fechterische Ausbildung der Offiziere zu gestalten seien. Die Älteren legen dabei größten Wert darauf den schweren Dienstsäbel für alles zu gebrauchen, auch für das Duell. Die Jüngeren allerdings beharren auf eine Teilung zwischen leichtem Duellsäbel und zusätzlicher Ausbildung mit dem schweren Säbel. Sie unterscheiden Kriegswaffe und Fechtwaffe, sowie Kriegs- und Duelltechniken, was sich etwa darin äußert, dass der Anzug, also die Ausholbewegung in Duell und Krieg unterschiedlich sind und dies auch dem Fechter so differenziert und kontextualisiert unterrichtet werden soll. Während man im Duell vorwiegend kurze/direkte Hiebe schlage, mache man im Krieg eher angeschwungene kräftige Hiebe.

In diesem Kontext sollten die oben genannten Verhältnisse in den Streitkräften bedacht werden, in welchen nur noch die Offiziere und alle Soldaten der Kavallerie den Säbel trugen, wobei der Infanteriesäbel, wie sich später zeigen wird, in seinem Gewicht dem leichten Duellsäbel gleicht. Lediglich die Kavallerie hatte einen deutlich schwereren Säbel.

Zusätzlich verweisen Verfechter der italienischen Schule ebenfalls darauf, dass ein scharfes Duell durchaus andere Bedingungen habe als ein Aussaut auf dem Fechtboden und dies einem guten Fechter bekannt sein müsse und ausgebildet werde. Da gerade die psychischen Rahmenbedingungen eines scharfen Duells, wie etwa der auftretende Stress und mögliche Ängste sich vom Assaut auf dem Fechtboden in bester Kameradschaft unterscheide, so sei der Wettkampf bzw. Sport in Form von Turnieren die beste Möglichkeit, sich hier Erfahrung und Routine anzueignen. Daher soll auch ein Blickwinkel auf das geworfen werden, was die Zeitgenossen als Fechtsport bezeichneten.

Die Bedeutung des Sports

In der HEMA-Szene steht Mancher dem Begriff Fechtsport abgeneigt gegenüber und möchte diesen vom Begriff der Fechtkunst trennen. Darin findet sich ein alter Streitpunkt, der sich, wie gerade gezeigt, eben auch in älteren Epochen wie der hier behandelten Zeit und Region finden lässt. Seit gefochten wird, gab es stets auch Zeiten mit mehr oder weniger stark ausgeprägter Wettkampfkultur. Lediglich der Begriff „Sport“ ist ein neuerer. Wir finden Fechtwettkämpfe seit dem Mittelalter. Wie oben bereits beschrieben behauptet Bartunek, dass im 19. Jahrhundert die Wettkampfkultur kaum vorhanden gewesen sei, da es eines zielführenden Reglements gemangelt habe.

„Dass die französische Schule Jahrzehnte hindurch in ihrer Entwicklung stagnierte und sich nicht zur künstlerischen Vollkommenheit entwickeln konnte, lag hauptsächlich in dem Umstände, dass man in früherer Zeit das Fechten viel weniger vom Standpunkte des Sportes betrieb und dies meist nur als eine für das Duell vorbereitende Tätigkeit betrachtete. Es gab keine öffentlichen Fechtakademien, keine Turniere, kein ausgesprochenes Klubsportsleben, keine Verbindung der Fechtsäle untereinander, keine Sportliteratur etc..“[xlv]

Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts habe laut Bartunek beginnend in Italien mit neuen Reglements, die dem Ernstkampf entsprungen sein, die Fechtkunst sich wieder als Sport bis nördlich der Apen verbreitet. In Italien sei „die Fechtkunst[…]zum nationalen Sport“ erhoben worden.

„Dieser Umstand sicherte ihr den Erfolg. Wäre diese Kunst nicht so beschaffen, dasz sie sportgemäsz betrieben werden kann, sie hätte niemals die Alpen überschritten. Die Grundbedingungen zur Entwicklung eines jeden Sportes sind in erster Linie öffentliche Wettkämpfe, welche durch die Vermittlung der Presse allgemeines Interesse erregen. Ein Sportzweig, der nicht so beschaffen ist, dasz er uns in die Möglichkeit versetzt, bei einer öffentlichen Konkurrenz eine gerechte Beurteilung der sportlichen Leistungen zu treffen, kann sich niemals hoch entwickeln. Beim Fechten mit Maske, Handschuh und stumpfen Säbel kann eine Beurteilung, welche nur den Erfolg des Treffens allein ohne Rücksicht auf Einhaltung der Regeln berücksichtigt, niemals eine vollkommene sein, weil bei einem solchen Kampfe jene psychologischen Einflüsse, die sich im Duell infolge des Eindruckes der Gefahr fühlbar machen, nicht in Betracht gezogen werden, was zur Folge hätte, dass man bei einem Konkurrenzkampfe anders kämpfen würde, als im Kampfe mit scharfgeschliffenen Waffen. Dies würde hauptsächlich in dem Bestreben zum Ausdruck kommen, stets mit- oder nachzuhauen, was ein stetes Doubleschlagen herbeiführen müsste. Die italienische Schule, deren Regeln für die Beurteilung des Double aus jenen Erfahrungen, die sich im Ernstkampfe beobachten lassen, resultieren, hat auch hierin feststehende Grundsätze geschaffen, welche eine gerechte Beurteilung ermöglichen. Dies ist der Grund, warum auch in der Armee erst seit Einführung der modernen Schule Fechtturniere abgehalten werden.“[xlvi]

Später hebt Bartunek die Bedeutung von Aussauts und Wettkämpfen nach den neuen italienischen Regeln hervor, welche dem Ernstkampfe entsprechen würden. Gerade öffentliche Wettkämpfe mit Zuschauern erzeugten ähnliche Umstände wie im Ernstkampfe, sodass sie dem Fechter eine gute Routine und Erfahrung für mögliche Ernstkämpfe bringen und sein fechterischen Niveau steigern.

„Das Endziel jedes Fechtunterrichtes ist die Anwendung des Erlernten im Assaut. Das Assaut stellt uns einen durch Schutzmittel gefahrlos gemachten Kampf zweier Personen mit dem Fechtsäbel dar, deren Absicht es ist, durch die in der Fechtkunst erlernten Mittel sich den Erfolg zu sichern. Es ist eine praktische Anwendung des fechterischen Wissens, in welchem dargetan wird, wie und wie viel der Fechter studiert hat, was er kann und welche Fähigkeiten er sich erworben hat.“[xlvii]

„Unter denjenigen, die mit der Beendigung ihrer militärischen Erziehung auch ihre fechterische Ausbildung abschlieszen, gibt es leider auch viele unferme Fechter. Die meisten dieser jungen Fechter haben in Folge der zahlreichen in der Anstalt geübten Schulassauts sehr oft falsche Begriffe über die Wahl der Zeit und der Mittel sich angeeignet, denn ein Assaut, in welchem der erste Touche entscheidet, ist im Institute viel zu wenig unter Verhältnissen, die den Eindrücken des Duells Rechnung tragen, geübt worden. Es wäre von weittragender Bedeutung für die fechterische Heranbildung unserer militärischen Jugend, wenn auch bei uns, wie in Frankreich, in jeder Militärschule jährlich kleinere Fechtturniere abgehalten würden.“[xlviii]

„Je mehr solcher Turniere der fertige Fechter hinter sich hat, desto mehr Routine und Erfahrung im Kampfe hat er sich hiedurch erworben, denn nur das erhebt das Assaut, dieses Ebenbild des Ernstkampfes, zur Höhe der Vollkommenheit, wenn jene äuszeren Eindrücke, unter deren Einwirkung wir in den Kampf treten, ähnlich denjenigen sind, die wir im Ernstkampfe empfinden. Das Fechtturnier lehrt uns die Schulung und Kräftigung der Willensenergie im höchsten, der Wirklichkeit entsprechendem Ausmasze.“[xlix]

Hier zeigt sich, dass der sportliche Teil aus Sicht der jüngeren Generation auch der Vorbereitung für den Ernst dient und, wie auch in vorigen Epochen, der Begriff Fechtkunst ein Oberbegriff ist, welcher Übungskampf, Sport, Wettkampf, Spaß und körperlich-geistiger Ertüchtigung ebenso beinhaltet, we die Vorbereitung für den Ernst. Dies erinnert sehr stark an fechterische Inhalte der Sammelhandschrift GNM HS3227a aus dem 14./15. Jahrhunderts, wo es heißt:

„Und übe dich darin umso mehr im Spiel, so machst du es umso besser im Ernst…“.[l]

Passend zu Bartuneks Beschreibung war die Sport- und Wettkampfkultur der Fechtschulen im deutschsprachigen Raum vermutlich bereits im 18. Jahrhundert spätestens aber mit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahr 1806 eingebrochen, als die Fechtergesellschaften und die ihnen angehörigen Meister ihre Privilegierung verloren. Fechtquellen des frühen 19. Jahrhunderts erwähnen die Fechtergesellschaften der Marxbrüder und Federfechtet sowie die veranstalteten „Fechtschulen“ noch häufig und zeigen ebenfalls aus unterschiedlichen Gründen deren Verfall im 18. Jahrhundert auf.[li]Das Fechten sei aufgrund von Duellverboten und einer gesellschaftlichen Abwertung der Fechtkunst zugunsten anderer Künste im Ansehen gesunken und fortan lediglich auf akademischen Fechtböden und beim Militär für Offiziere unterrichtet worden. Mit dem Aufkommen der Turnerbewegung im 19. Jahrhundert ist allerdings auch die Fechtkunst als Teil der Turnkunst aufgenommen wurden und als Körperertüchtigung von Bürgern betrieben worden. Wenngleich Assaut gefochten wurde, so ist eine strukturierte Wettkampfkultur nicht vor dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ersichtlich.[lii]

Der erste allerdings nur kurz bestehende Wiener Fechtclub wurde 1865 durch Carl Albanesi mit dem „Ersten Wiener Fechtverein Mars“ gegründet. Erst in den 1880er Jahren wurden weitere Fechtclubs gegründet, die das Fechten auch aus sportlicher Sicht betrieben.[liii] In jedem Fall unterscheidet sich das grundlegend unterrichte System der Fechtkunst nicht von jenem der Offiziersausbildung oder jenem für das Duell. Alle nutzen die gleichen Lehren als Grundalge. Lediglich die Zielstellung und der Anwendungszweck der jeweiligen Zielgruppe sind unterschiedlich. Lediglich das Militär hat zusätzliche Ausbildungsinhalte für kriegsgemäße Zwecke, welche sich auch nur in den für diese Zielgruppe verfassten Werken finden. Abgesehen davon sind Theorie, Praxis und sogar die gebrauchten Übungsgeräte gleich, weshalb sich im Folgenden auch ein Blick auf die Waffen lohnt.

Die Waffen

Wie Bartunek korrekt beschreibt, hatten sich die Vorschriftswaffen der k. u. k. Monarchie von 1861 bis um 1900 kaum verändert. Die Dienstsäbel basierten grundsätzlich auf folgenden Modellen, dem Infanterie-Offiziers-, Infanterie-, Kavallerie-, und Pionier-Säbel. Der Infanterie-Offiziers-Säbel war das Modell 1861 (M1861) mit Bügel und einer Klingenlänge von ca. 82 cm, während andere Beamte/ Amtträger wie etwa Rechnungsführer den kürzeren Infanteriesäbel ebenfalls Modell 1861 trugen, welcher lediglich ca. 66 cm lang war. Wie oben beschrieben, trugen Mannschaften kein Seitengewehr. Die diversen Einheiten der Kavallerie (Husaren, Dragoner, Ulanen) verfügten über längere, schwerere und wuchtigere Säbel mit einem Korb. Dabei gab es die Modelle 1861 und 1869, die sich lediglich durch die unterschiedlichen Löcher/ Schlitze im Korb unterschieden und eine Klingenlänge von ca. 84cm hatten. Insgesamt bleibt anzumerken, dass die Klingen der Säbel immer kleine Abweichungen hatten, meist in der Länge, welche in Bereichen von bis zu 5 cm schwanken konnte. 1904 wurde dann ein deutlich leichterer Kavallerie-Säbel eingeführt, der vermutlich den Wünschen der Militär-Fechtlehrer angepasst wurde. In der folgenden Darstellungen sind die entsprechenden Modelle mit einigen Maßen aufgelistet. Vorwiegend wurde sich dabei der zeitgenössischen Vorschriften bedient. Beim M1904 wurde auf die Werte eines Originals zurückgegriffen und selbst nachgemessen.

Klingenbreite am Gefäß: 2,77 cm

Klingenbreite am Gefäß: 1,7 cm POB vom Gefäß: ca. 8cm

Aus der Übersicht ergibt sich, dass die Infanterie-Säbel im Verhältnis zu den Kavallerie-Säbeln sehr viel leichter waren. Die älteren Fechtsäbel waren ebenfalls deutlich schwerer als die jüngeren und hatten meist eine steife Spitze und breitere Klinge, sodass der Stich nicht mit Sicherheit trainiert werden konnte. Sie eigneten sich bis hin zum leichten Aussaut. Für Wettkämpfe und schnelle Assauts hingegen waren sie wohl einigen zu schmerzhaft. Dafür waren für viele Zeitgenossen wiederum die neueren Fechtsäbel vorzüglich, die ein schmalere Klinge hatten und deren Klingenschwäche, die Feder, mit einer Biegsamkeit von weniger als 1kg sehr sicher im Stich waren und Hiebe sehr gut abfederten. Auch Bartunek bemerkt, dass auf einem Turnier die älteren Fechtsäbel genutzt wurden, diese aber von den Teilnehmern zur besseren Führung angepasst wurden, indem man die Griff schmaler machte und den Schwerpunkt anpasste. Diese hätten dann aber selbst angepasst mit ca. 690 g den Fechtern noch sehr schmerzliche Treffer beigefügt.[liv] Bartunek hält es trotzdem für notwendig, auch mit schwereren Säbeln zu trainieren, für Assaut und Turnier mit voller Treffintention sind sie ihm aber zu schwer und schmerzhaft.[lv] Zu schmale und zu leichte Säbel hält er allerdings ebenfalls für eine Unsitte. Der Grad für einen optimalen Fechtsäbel scheint für ihn sehr schmal gewesen zu sein. Die Zeitgenossen um 1890 stritten sehr stark darum, wie optimale Übungs- und Wettkampfsäbel beschaffen sein sollten, wobei gerade die Klingenbreite und das Gesamtgewicht sich unterscheiden können.

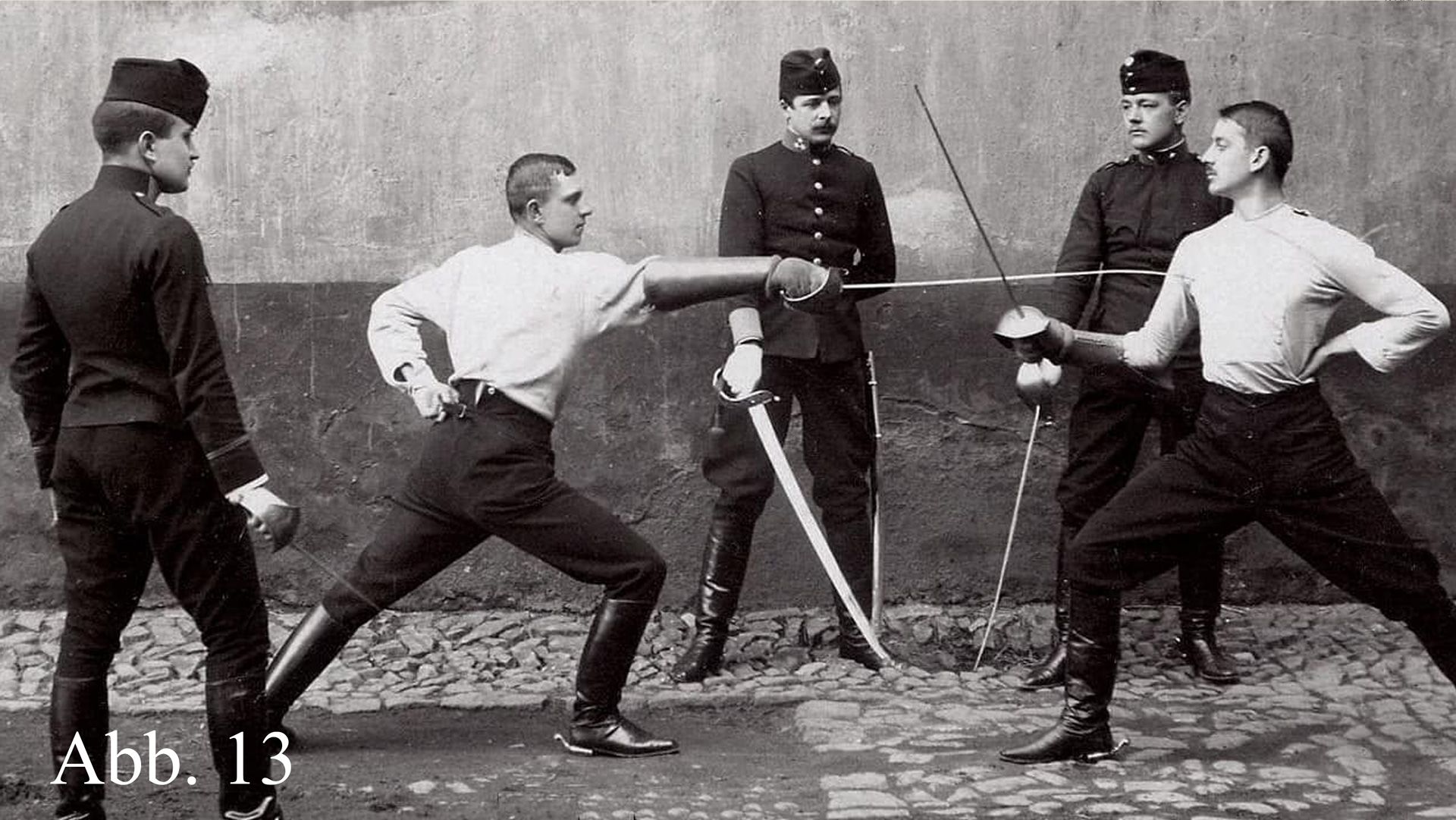

Es zeigt sich auch, dass gerade in der Kavallerie trotz der schweren Kriegs-Säbel von ca. 1,2 Kg bei Übungen mit Treffintention und Aussauts auf die neuen sehr leichten Klingen von 480-520g zurückgegriffen wurde, wie folgendes Bild von k. u. k. Dragonern sehr gut zeigt, auf welchem im Hintergrund die schwere Dienstwaffe und bei den Fechtern im Vordergrund der leichte Fechtsäbel zu sehen sind.

Folgendes Zitat von 1893 zeigt eine zeitgenössische Sichtweise auf die Säbel der Zeit mit Bezug zu ihrem Verwendungszeck auf.

„In Deutschland und selbst auch in Oesterreich findet man häufig noch die verhängte Auslage. Ihre Anwendung rührt vom Gebrauch der schweren Waffe her, welche die steile Auslage nicht recht zulässt. Diejenigen modernen Schulen, welche noch auf der verhängten Auslage beharren, haben dieselbe beibehalten, obwohl unsere Waffen bedeutend leichter geworden sind. Da wir über die Auslage im modernen Säbelfechten sprechen wollen, so soll auch nur der gebräuchliche leichte Fechtsäbel in Berücksichtigung gezogen werden, dessen man sich ja auch bei Duellen zu bedienen pflegt. Wir verweisen auf das Duell, weil bei Betrachtung von Fechtregeln immer der Ernstfall maassgebend ist. Wenn hie und da ganz ausnahmsweise der schwere Cavalleriesäbel im Zweikampfe Verwendung findet, so kann dies doch nicht für die Regeln der modernen Schule von Bedeutung sein. Wer sich mit schweren Cavalleriesäbeln schlägt, wendet eben eine Waffe für einen Zweck an, zu dem sie nicht construirt ist. Der Infanteriesäbel, der unter verwandten Bedingungen zur Anwendung zu kommen hat, wie sie für das Duell vorliegen, ist eben bedeutend leichter als der Säbel des Cavalleristen, welcher vom Pferde aus gehandhabt wird. Uebrigens wird sich ein rechter Fechter auch mit einer ganz ungewohnten Klinge zu benehmen wissen.“[lvi]

Auch 1895 wird in einem anderen Artikel Bezug auf die Waffen genommen. Dort heißt es:

„Der durch Einführung des italienischen Säbels befürchtete Unterschied zwischen dem Schulsäbel und dem Säbel für den Ernstfall ist aber gegenstandslos, da er thatsächlich schon gegenwärtig vorhanden ist. Der Dienstsäbel unserer Officiere ist bei der Cavallerie 17"'[lvii], bei der Infanterie 11'" breit, auf unseren Fechtböden waren vor vielen Jahren Spadons mit 9'" Breite im Gebrauch, seither ist man stetig in der Breite herabgegangen, und heute dürften wenig Fechtböden vorhanden sein, wo stärkere Klingen als solche von 5'" Breite im Gebrauche wären. Die Austragung von Ehrensachen soll keine Spielerei sein, braucht aber auch keine Schlächterei zu werden. Dem entspricht auch die Praxis; mit Dienstsäbeln sich zu schlagen, kann nur in dringendsten Fällen ausnahmsweise Vorkommen, schwere Säbel von 9'" Breite dürften gleichfalls äusserst selten zur Verwendung gelangen, in der Regel werden die Zeugen Säbel zur Stelle bringen, wie sie am jeweiligen Fechtboden üblich sind, und 5—6'" breite Säbel sind auch gefährlich genug, um bei richtiger Handhabung den gewöhnlich beabsichtigten Erfolg, das ist Kampfunfähigkeit, herbeizuführen.“[lviii]

Die Ansichten über den optimalen Übungssäbel waren demnach divers und hängten auch von Zielgruppe und Verwendungszweck ab. Der Offizier nutze für die grundlegende fechterische Ausbildung die auf Fechtböden übliche Fechtwaffe. Zusätzlich sollte er aber auch kriegsmäßige Übungen mit seiner Dienstwaffe machen, um sich an deren Eigenschaften für den krieg zu gewöhnen. Die Fechtwaffen veränderten sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts vorzugsweise hin zu geringerem Gewicht, schmalerer Klinge und hohe Biegsamkeit der Klingenschwäche. Ursachen dafür finden sich in der zunehmenden Anwendung des Stichs auch im Säbelduell, den es fortan zu trainieren galt, sowie dem neuerlichen erstarken einer Wettkampfkultur, welche nach sicheren Klingen verlangte. Der Schwerpunkt war bei nahezu allen Übungswaffen bei ca. 5cm, wie auch anhand der erhaltenen Originale gezeigt werden konnte. Der größte Streitpunkt ab den 1880er Jahren war die Klingenbreite. Die angeführten Argumente sind aus fechterischer Sicht nachvollziehbar. Eine zu breite Klinge ist im Hieb sehr schmerhaft und eine zu schmale Klinge „schwippt“ evtl. bei einer Parade über und führt zu einem Treffer, der bei einer scharfen Klinge nicht geschehen würde. Es gab sogar eine Diskussion um einen „Standardsäbel“[lix] welche leider zu keinem Ergebnis führte. In einem der erhaltenen Reglements wird eine zugelassene Klingenbreite von ca. 10-15mm angegeben, wobei diese auf der gesamten Klingenlänge nicht unterschritten werden durfte. Gelegentlich wurde auch de Klingenstärke in die Reglements aufgenommen. Das obige Zitat von M.F. aus dem Jahr 1895 gibt schließlich 10-12mm als standardmäßige Klingenbreite auf Fechtböden an. Es zeigt sich insgesamt, dass die Fechtwaffen in ihren Eigenschaften nicht der militärischen Dienstwaffe entsprachen, sondern ein Kompromiss aus den zeitgenössischen Vorstellungen und Umsetzungsmöglichkeiten eines sicheren und zweckmäßigen Trainings für das Duell sowie den Wettkampf waren, wobei der Wettkampf als Erfolgskontrolle des fechterischen Könnens dienen sollte.

Es zeigt sich also ein Kampf von mehreren Fechtergenerationen mit ihren Argumenten. In jedem Fall produziert dieser Umstand eine Vielzahl an Quellen, aus denen uns die zeitgenössische Unterteilung der Fechtkunst auch losgelöst von der Bewertung der Schulen verdeutlich wird. Beide Parteien, die Anhänger der „älteren“ französischen Handgelenksfechter und die Verfechter der italienischen Fechtweise unterscheiden die Fechtkunst nach verschiedenen Kontexten in das Fechten zum Zwecke des Duells, den Sport und für den Krieg. Der Sport ist dabei eindeutig am Duellfechten orientiert und soll entsprechend darauf vorbereiten. Gerade die italienischen Fechtregeln zielen darauf ab, den Fechter bezüglich eines korrekten Verhaltens zu erziehen. Über das gesamte 19. Jahrhundert bis zum Ende der k. u. k. wird die fechterische Ausbildung der Offiziere, Unteroffiziere und Fechtlehrer auf Basis des Zweikampfs also Duells mit Säbel und Degen durchgeführt. Dabei wird zuerst auf die Lehren der älteren Handgelenksfechter, wie etwa Arlow, Kufahl und Kowarczik, Hergsell, Igalffy und später ab 1895 zunehmend auf jene der italienischen Schule nach Barbasetti zurückgegriffen. Für den Gebrauch im Krieg werden stets erweiterte Ausbildungen/ Zusatzmodule in die Ausbildung integriert, die den Gebrauch von Säbel, Degen und Bajonett in kriegerischen Szenarien vermitteln. Zudem werden dazu explizite Vorschriften erlassen. Im Rahmen der aufgezeigten Quellen zeigt sich, dass bei den Zeitgenossen unter „Fechtkunst“ eine Bewegungskunst verstanden wird, deren grundlegende Intention das Bestehen im Duell ist und das der durchaus geläufige Fachbegriff „Militär-Fechten“ zu dieser Zeit bereits besteht und eindeutig mit „kriegsgemäßem Fechten“ gleichgesetzt wird.

Die Entwicklung hin zu leichteren Fechtwaffen kann in diesem Kontext darauf zurückgeführt werden, dass dem Aussaut und dem Wettkampf ein zunehmend großer Wert für die fechterische Ausbildung auch im Militär beigemessen wurde, was sich auch Anhand der Unterlagen des zentralen „Militär-Fecht- und Turnlehrercurses“ der k. u. k. zeigt, in welchem spätestens 1881 das Aussaut und schließlich auch ein Poulefechten in die Ausbildung aufgenommen wurden. Da zunehmend auch der Stoß im Säbel unterrichtet wurde, passte man die Übungssäbel nicht nur zu einem geringeren Gewicht und schmaleren Griff an, sondern auch zu einer geringeren Krümmung und einer hohen Biegsamkeit im Stich Auch Bildquellen belegen, dass zunehmend leichte und für den Stich biegsame Fechtsäbel von ca. 480–550g gebraucht wurden, obwohl dir regulären Dienstsäbel mit 650g bei der Infanterie und 1100–1400g bei der Kavallerie deutlich schwerer waren.

So gab es stumpfe, steife Fechtsäbel mit einem höheren Gewicht von ca. 690g, wie sie noch im Werk Arlows zu sehen sind, welche sich bis hin zur Lektion und für das leichte Assaut eigneten ebenso wie die noch leichteren sehr biegsame Fechtsäbel, welche ähnlich den Übungswaffen für Stoßfechten den sicheren Stich in schnelleren Assauts und Wettkampfformaten ermöglichten und ein Gewicht von ca. 480-550g für einen weniger schmerzhaften Hieb hatten.[lx] Der Schwerpunkt der Fechtwaffen blieb durchweg sehr nah am Gefäß und wird in der Regel bei ca. 5cm angegeben.

Der militärischen kriegsgemäßen Dienstsäbel wurden lediglich für Solo-Übungen gebraucht und für Technikübungen ohne Klingenkontakt, um den Soldaten in Kraft und Ausdauer für die Dienstwaffe zu trainieren. Bis in die 1880er Jahre waren im Übrigen bei der Kavallerie wenigstens in Österreich und Bayern in Großer Zahl auch Holzsäbel in Gebrauch, welche wohl vorwiegend für die Ausbildung der Mannschaften genutzt wurden, deren fechterische Ausbildung von den gut ausgebildeten Offizieren organisiert wurde und sich auf das absolut Notwendige beschränkte, wozu im Schwerpunkt das berittene Fechten gehörte, dass sich auf wenige Hiebe und Paraden beschränkte. Militärischer Erfolg auf dem Schlachtfeld zum geringsten Teil auf dem Kampf des Einzelnen, sondern vielmehr auf korrekten taktisch-strategischen Entscheidungen der Vorgesetzten und der disziplinierten routinierten Arbeit als Gruppe in Formation.

Schluss

Auf Grundlage der zusammengetragenen Informationen ergibt sich ein umfassendes Bild der Fechtkultur Österreichs zur Zeit der k. u. k. Monarchie. Das Fechten und insbesondere das Säbelfechten oder Hiebfechten wurde vorzugsweise vom Adel, dem gehobene Bürgertum, Studenten und Offizieren eingeübt und praktiziert. Das Militär nimmt eine besondere Position ein, da die Offiziere und Unteroffiziere vorzugsweise aus diesen Gruppen rekrutiert wurden, welche dann in der Armee wiederum die Fechtlehrer und Hilfsausbilder stellten. Damit ist die Fechtkunst der Offiziere ein Bindeglied und durchaus auch ein repräsentatives Element dieser sozialen Schichten. Mit Ausnahme der Kavallerie waren die Mannschaften hingegen bereist im Übergang vom 18. Zum 19. Jahrhundert zunehmend lediglich mit Gewehr und Bajonett ausgerüstet, weshalb sie im Rahmen der militärischen Ausbildung auch lediglich das Bajonettfechten lernten. Seit etwa den 1830er Jahren hatte der Säbel Pallasch und Degen abgelöst und wurde die Standardwaffe der Offiziere und der Kavallerie.[lxi] Eine besondere Rolle nahmen in der k. u. k.- Fechtkultur seit 1852 die k. k. Central-Fechtschule in der Wiener Neustadt und der ab 1881 ebenfalls dort etablierte k. u. k. Fecht- und Turnlehrerkurs ein, welcher Offiziere und gelegentlich auch Unteroffiziere zu Fechtlehrern der Truppe ausbildete. Im Umfeld entstanden schließlich auch die meisten hier genutzten Quellen. In ihrer Freizeit und nach ihrem Austritt aus der Armee übten Offiziere und Militär-Fechtlehrer das Fechten auch zivil als zielführenden Sport aus, der sie auf Duelle vorbereitete, Körper und Geist für den Krieg bereit hielt und zusätzlich dem sozialen Netzwerken diente, was vermutlich die zunehmende Gründung von Fechtclubs ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts förderte.[lxii]

An Universitäten wurde zudem die Säbelmensur gefochten, wobei dort nach Bartuneks Ansicht keine wirklichen Fechtlehrer oder -Meister vorhanden waren, da sich die Vorfechter aus den Studierenden selbst rekrutierten.

Es gab auch zunehmend zivile Fechtmeister, welche die Kunst im Zivilen erlernten und nicht auf Basis einer militärischen Bildung. Diese lehrten die Fechtkunst zur Vorbereitung ihrer Schüler auf Duelle sowie zum Sportlichen Zweikampf. Ihre Zahl nahm seit den 1890er Jahren durch die Wiederbelebung der sportlichen Seite der Fechtkunst und die Gründung von Fechtclubs zu. Ein Beispiel hier die seinerzeit renommierte Fechtschule des erfolgreichen Meisters Johannes Hartl.[lxiii]

Es zeigt sich, dass die Fechter in Österreich sehr wohl eine Teilung der Fechtkunst gemäß ihrem Anwendungszweck in Duell, Sport und Krieg konzeptuell vornahmen und dass die Begriffe Zivil und Militär dabei Sowohl bei der Fechterischen Ausbildung als auch bei den Waffen zur Differenzierung und Kontextualisierung benutzt wurden.

Grundsätzlich maßgebend für die Fechtbücher, Fechtvorschriften und Fechtausbildungen waren im Zivilen und beim Militär die gleichen Fechtsysteme mit einheitlicher Fachsprache, welche dabei grundlegend auf das Fechten im Duell bzw. Zweikampf ausgerichtet waren und sich an den zeitgenössischen oben angeführten Duell-Regeln orientierten.

Ein umfängliche fechterische Ausbildung in solchen Systemen wurde im Militär aus verschiedenen Gründen vorzugsweise den Offizieren und teilweise auch den Unteroffizieren zugesprochen. Diese sollten durch den Fechtunterricht sowohl in der körperliche Fitness trainiert werden als auch die notwendigen geistigen Kompetenzen wie Entscheidungsfindung, Kühnheit, Taktik und Strategie verbessern. Zudem sollte der Offizier natürlich auch in der Lage sein, seine Ehre im Duell oder der „Ehrennotwehr“ zu verteidigen. Wobei in der Offiziersausbildung darauf verwiesen wurde, dass Duelle nur das letzte Mittel seien und andere Formen der Streitbeilegung für den Offizier die Richtschnur seien. Die Waffe für das Duell war eine gänzlich andere, als die Dienstwaffe. Duellsäbel waren mit 500-600g und einem Schwerpunkt von ca. 5m vor der Glocke deutlich leichter, weniger Kopflastig und besser für den Stich geeignet als viele Dienstwaffen, die im Bereich der Kavallerie bis zu 1,2kg wiegen konnten, wie an den k. u. k.-Kavalleriesäbeln zu erkennen ist. Die Dienstwaffen sind für den Kriegsfall gedacht, um mit kräftigen Hieben auch die schwere Kleidung und Helme oder Hauben zu durchtrennen. Im Duell ist dies nicht notwendig. Und die Duellregeln erlauben schwere Dienstwaffen nur für Offiziere und nur dann, wenn beide dies einvernehmlich wünschen. Taktik, Strategie und viele Techniken im Fechten auf dem Schlachtfeld unterscheiden sich stark von jener im Duell.[lxiv] Es zeigt sich in den Vorschriften und Fechtbüchern, dass der Großteil der fechterischen Basisausbildung der Offiziere, Unteroffiziere und Fechtlehrer auf den Grundsätzen des fechterischen Zweikampfs basierte, dem Duellfechten. Für das „kriegsgemäße“ Fechten mit Säbel, Degen und Bajonett auf dem Schlachtfeld wurde in anderer Art und nach anderen Vorschriften unterrichtet. Fechtbücher, welche von Militärangehörigen verfasst wurden, beinhalten daher auch oft genau diese Struktur vom Duellfechten zum „Militärfechten“.[lxv] Die Techniken sind weitaus einfacher und didaktisch reduzierter. Diese zusätzliche "kriegsgemäße Fechtausbildung" zielt auf das Schlachtfeld mit all seinen Besonderheiten ab, wie etwa dem fechten mit Kriegswaffen, Kriegsausrüstung, dem Gruppenkampf und dem Kampf gegen mehrere Gegner. Dabei gilt es zu bedenken, dass in der Mehrheit der militärischen Ausbildung das Bajonettfechten im Mittelpunkt stand.Dem Offizier kam als Vorgesetzten und Ausbilder zudem eine besondere Rolle zu, welche durch eine umfängliche Ausbildung in der Fechtkunst mit möglichst allen Facetten erleichtert wurde. Er war für die Ausbildungsplanung und -Durchführung seiner Einheit verantwortlich. Er benötigte dementsprechend die umfängliche Expertise, um seine Einheit mit einer zielgerichteten Ausbildung für den Ernstfall fit zu machen. Da lediglich die Offiziere und nur selten Unteroffiziere diese Fechtausbildung erhielten, sind die wenigen Offiziere einer Militäreinheit entsprechend auch die Einzigen mit der notwendigen Fachexpertise.[lxvi] Es wundert daher nicht, dass viele Fechtbücher von k. u. k. Offizieren und Ausbildern geschrieben wurden und sich auch an solche mir genau dieser didaktischen Struktur richten. Barbasetti hingegen bildet nur das duellorientierte Soßfechten und Hiebfechten und keine kriegerischen Fechtweisen. Wenngleich er also auch beim Militär war und Militärs als Fechtschüler hatte, so wurde dort kein Militärfechten betrieben, sondern Duellfechten beziehungsweise Sportfechten.

Sportliche Wettkämpfe dienten seit den 1890er Jahren wieder dazu sich an Stresssituationen zu gewöhnen und sich zu messen und zu verbessern.Zuvor wurde zwar Assauts gefochten und dies war auch Teil einer guten fechterischen Ausbildung aber es gab keine Wettkämpfe im „Poulefechten“.

Die Zeitgenossen der K.u.K. Gesellschaft verstanden demnach unter Militärfechten das Kriegsfechten und unter Militärsäbel ihren für den Krieg gedachten Dienstsäbel. Das als Basis unterrichtete Duell- und Sportfechten der Offiziere, wie es sich auch an den zivilen Fechtschulen und Fechtclubs zeigte, war eben kein Militärfechten, sondern wie bereits seit dem Mittelalter auf den (Ehren)Zweikampf ausgerichtet, dem sich der „Gentlemen“ (Ritter, Offizier, Bürger) zu stellen hatte. Die Art und Weise, also Waffen und Regeln der Duelle waren schon immer sehr unterschiedlich und werden gemäß regionalen Regeln zu jedem einzelnen Duell ausgehandelt. Noch zu Beginn des 20. Jahrhundert unterschieden sich diese Regeln regional und nach sozialen Gruppen sehr stark, vom Degen über den Säbel zu Fuß bis hin zur Pferde oder gar mit Pistole. Ganze Handbücher wurden etwa von Gustav Hergsell, Franz von Bolgar und Luigi Barbasetti rund um Duellregeln veröffentlicht.

Auf die Frage, was also unter Militärfechten oder Militärsäbel zu verstehen sei, kann demnach hier aufgrund der zeitgenössischen Quellen vorerst zumindest für die lokale und zeitliche Eingrenzung auf das Gebiet der Österreichisch-Ungarischen Monarchie eine quellenbasierte erste Antwort in der Historischen-Fechter-Szene gegeben werden. Die aktuelle Verwendung von Begriffen wie „Military Fencing“ oder „Militärfechten“ widersprechen dem nachweisbaren zeitgenössischen Verständnis der Begriffe. Aus Sicht der Zeitgenossen wird unter Militärfechten lediglich das „kriegsgemäße“ Fechten des Soldaten mit seinen vorschriftsgemäßen Kriegswaffen verstanden. Nicht jedes Fechten, welches beim Militär unterrichtet wurde, ist demnach als Militärfechten zu verstehen. Nicht die Personengruppe allein ist hier prägend sondern vielmehr die Frage der Anwendung also WOZU(?) und WOMIT(?) gefochten wird.

Da in der „HEMA-Szene“ immer wieder der Begriff der Militärfechtturniere auftaucht (military fencing tournament), soll auch hier kurz aufgezeigt werden, dass tatsächlich auch die Zeitgenossen von Militärfechtturnieren oder Armeefechtturnieren sprechen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass dort militärisches kriegsgemäßes Säbelfechten gefordert wird, sondern dass der Teilnehmerkreis vorwiegend auf Militärangehörige zielt oder der Veranstalter eine militärische Institution ist. So gibt es etwa eigene Turniere in Militärkorps, Regimentern oder eigenen Offiziers-Fechtclubs, welche die Soldaten dazu anregen sollen, ihre fechterischen Kompetenzen durch das Messen im Wettkampf zu verbessern und sich einfach auch fit und gesund zu halten.

Der Begriff „Barbasetti Military Sabre“ ist daher ungünstig gewählt, da Barbasettis Kunst zwar ab den 1890ern die Basis der fechterischen Ausbildung der Offiziere bildete aber nicht das oben beschriebene kriegsgemäße also militärische Fechten beinhaltet. Zudem ist die Fechtkunst dieser Epoche mit ihren Regeln die Grundlage der heutigen, allerdings stark abgewandelten, olympischen Fechtkultur. Die italienische Fechtkunst, wie auch die Fechtkunst im Allgemeinen, ist eine auf den „ritterlichen Zweikampf“, das Duell, abzielende Lehre. Das Fechten der k. u. k. Ära steht daher ganz im Sinne älterer Epochen, wo sich bereits im Mittelalter die Fechtkunst (dimicandi ars) von der Kriegskunst (arte militari) trennt und doch Teil der ritterlich-aristokratischen Ausbildung ist, nach deren Auffassung sich der Ritter/Gentleman/Offizier dem Ehrenzweikampf zu stellen hat.

Auf Basis dieser Informationen ist ersichtlich, wie unlogisch es wäre, bei einem heutigen Turnier, in welchem zwei Fechter sportlich zum Zweikampf/ Duell antreten von Militärfechten zu reden oder gar „Militärsäbel“ zu verwenden oder sich an originalen Militärwaffen zu orientieren. Vielmehr kann sich an den zeitgenössischen Fecht- und Wettkampfwaffen orientiert werden. Im Techniktraining können diese etwas schwerer sein 600-700g und sobald es um Treffintentionen wie bei Kampfnahen Übungen, Schulgefechten oder Wettkämpfen geht, sollte zu den leichten und sicheren Waffen mit 10-13mm Klingenbreite, ca. 450-550g Masse und einer hohen Biegsamkeit im Stich gegriffen werden (historische Original sind hier bei 0,5 kg). Auf Grundlage der Quellen und für eine klare Kommunikation scheint der Gebrauch der klaren historischen Nomenklatur als sehr zielführend.